nerror="javascript:this.style.opacity = 0;" src="http://www.zhendeshiye.com/file/upload/202508/21/215235371.jpg" />

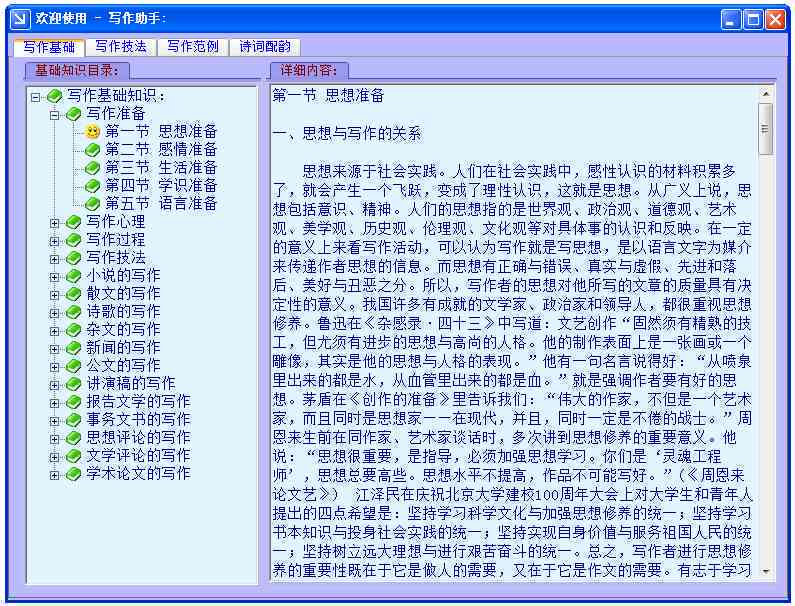

8月4日,在北京市朝阳区一家电影院,一名男孩在观看《南京照相馆》电影海报。朱唯希 摄

本报记者 崔帅 李博楠

“国漫潮”来袭,怀旧风劲吹,爱国题材影片成观影“主旋律”……暑期电影市场持续升温,多部历史、抗战、励志题材影片陆续登陆大银幕,不仅为市民提供了丰富的观影选择,更让影院成为夏日“会客厅”,不断激发夏日经济消费新活力。

暑期档影院人气旺 家庭、学生成观影主力

8月8日下午,位于市区新华路的一家影城大厅内,购票取票、等候入场、有序出场的人群中,不仅有年轻面孔,更不乏银发消费群体。

市民赵女士带着一家老小等待检票入场。“这个暑期档的影片口碑都挺好,之前带孩子看了《罗小黑战记2》、跟老人看了《戏台》,这次我们一家来看《南京照相馆》,一起接受爱国主义教育。”这样祖孙同堂、全家观影的场景,在暑期档影院里并不少见。

打开猫眼、淘票票等购票软件,以《南京照相馆》为代表的主旋律影片排片密集,上座率持续领先。不少观影市民感慨,生活在和平年代,更应该以史为鉴。这些影片,有的聚焦普通人命运、以照片为小切口进行叙事;有的道尽小人物在动荡时代的挣扎与坚守;有的则以制作精良、情节精巧取胜。它们的热映,也充分证明了家国情怀是永恒的共鸣,好故事总能吸引观众走进影院。

“每年暑假寒假等重要时间节点,学校都会鼓励孩子在假期观看主旋律电影,丰富精神生活。”市民王先生认为,除了旅游、阅读、兴趣班,看电影同样可以作为孩子暑期的“成长刚需”,既能解压,更是精神食粮,不管是优秀的爱国主义题材还是口碑持续走高的国产动漫,都可以纳入观看范围。

广阳区一家影城的工作人员介绍,除了《南京照相馆》《东极岛》等爱国主义题材影片,当前热映的还有《戏台》《长安的荔枝》《罗小黑战记2》《浪浪山小妖怪》等一批优秀国产电影。暑假期间,家庭观众、团体购票比例相较日常有所增长,提醒观影市民,高峰时段场次需提前购票。

爱国主义题材“领衔” 点燃市民爱国热情

连日来,电影《南京照相馆》以逆跌的票房表现吸引了我市众多影迷的关注。据猫眼专业版数据显示,截至8月8日,该影片在我市上映以来,票房已经突破七百万元,观影人次超20万,在各大影院排片占比均位居榜首。8月7日,市民张春生带着孩子们到广阳区万达影城观看《南京照相馆》,“刚坐进影厅时,几个小家伙还好奇张望,可影片开场后,影厅里的气氛瞬间凝重。散场后,孩子们脸上满是震撼与愤慨,这场观影让他们感触很多。”

《南京照相馆》以侵华日军南京大屠杀为历史背景,讲述了1937年12月南京城沦陷后,藏身于吉祥照相馆的7名普通百姓组成生死搭档,试图将揭露日军罪行的底片传送出去,用生命守护历史真相与山河尊严。对于不少观众而言,这不仅是一部电影,更是一场跨越时空的文明对话,一次对民族记忆的庄严唤醒。

“我是‘90后’,从学生时代的教科书和家人的口中都了解过南京大屠杀。今天看了电影,那句‘大好河山,寸土不让’令我泣不成声。”已经看过这部电影的市民李女士坦言,观影后她迟迟未能走出悲伤的情绪,“电影里日军在南京城惨无人道的暴行,让人看着既揪心又愤恨。”

《南京照相馆》刚上映时,36岁的张女士就跟朋友去看了,近期还约着“二刷”。“当年上学时,老师每每讲起这段历史,都会哽咽。历史的悲剧绝不能重演,将这些写进教科书、搬到银幕上,就是在时刻提醒我们,前事不忘,后事之师。”

广阳区永兴路一家影院工作人员表示,今年的暑期档佳片云集,从《南京照相馆》逆跌的票房来看,爱国主义电影将成为重头戏。这位工作人员已经在影院工作7年,多年来,市民的变化她都看在眼里。“以前说起主旋律电影,都是中老年人更感兴趣。渐渐地,有年轻人和青少年走进影院,专门来看这些爱国红色电影。”她表示,随着更多相关题材影片的上映,暑期档的文化供给将持续丰富。这一现象既反映出观众对于高品质精神文化产品的旺盛需求,也体现了爱国主义教育通过大众喜闻乐见的形式深入人心。

主旋律电影喜闻乐见 市民期待值“拉满”

近年来,主旋律电影不再拘泥于革命历史题材,挖掘草根故事、讴歌人性人生等成为新的“风景线”。《长津湖之水门桥》《八佰》《奇迹·笨小孩》等主旋律电影齐“登场”,为人们的文化生活添了一把“火”。这些影片覆盖了战争、动画、喜剧等多种题材,为观众献上精彩的视听盛宴。

“我平时没事儿就会看看最近有什么排片,适合全家一起来看。”市民葛东伟是个资深影迷,喜欢带孩子看一些轻松幽默的主旋律电影,“平日里我们上班辛苦,孩子上学压力也不小,因此就喜欢看能够振奋人心的影片。前几年上映的《奇迹·笨小孩》聚焦新时代下的深圳,讲述了一群并不完美的‘小人物’在电子产业蓬勃发展的浪潮中拼搏奋斗的故事。看完我们还不断讨论,希望能再有类似的影片上映。”

“爱国主义教育是永恒的主题,宣扬真善美永不过时,优质的主旋律电影值得更多人观看。除了走进电影院,各社区、各学校也可以借此机会组织经典红色电影、主旋律电影放映专场,丰富市民精神文化生活的同时,也让假期成为家庭观影和青少年爱国主义教育的重要窗口。”市民王女士希望越来越多优质影片上院线,也希望本地影院优化服务、丰富消费场景,吸引更多市民走进影剧院观影看戏,廊坊休闲文化消费市场加速“沸腾”。

主旋律与时代同频共振 凝聚不朽精神力量

不同的年龄,不同的阅历,有着不同的观影往事。

上世纪70年代末期出生的陈洁,父母是双职工。她回忆,小时候家里是很小的彩色电视机,“我的父亲特别热爱生活,闲暇时会带着我去看电影。”这台14寸的彩电伴随着陈洁度过了大部分的童年时光,她最喜欢看的频道就是央视电影频道。每到寒暑假,《小兵张嘎》《地道战》《铁道游击队》等红色电影她会反复看。

“印象比较深刻的是《小兵张嘎》,讲一个调皮捣蛋的小孩儿,有勇有谋地与日本鬼子作斗争。那时候就经常想,小孩子也能做大事,我也要像他一样早点成熟起来,实现自己的人生梦想。”陈洁说,“其实人都是不完美的,比如小兵张嘎在和小朋友们玩耍的时候,为了不输掉木枪,故意咬了小伙伴一口,但是最后他认识到错误,成长了,还在敌我斗争中完成了不少任务,这种成长过程,给我不小的影响。现在的生活节奏快,人们的压力大,我很感谢电影,它是我生活以外的另一片‘精神乐园’。”

“我最爱看的是《英雄儿女》《上甘岭》《烈火中永生》……早年间还是村里放电影,虽然条件简陋,但不影响大家看得津津有味,孩子们也这样从小就有了英雄情结。”市民高女士今年62岁,在她看来,经典红色电影不仅记录了那段波澜壮阔的历史,更承载着深厚的精神内涵。

市民崔晓华是“80后”,她记忆中的暑假,经常是伴着电视上播放的《闪闪的红星》《小兵张嘎》《鸡毛信》等影片度过的。“潘东子、嘎子、海娃,那可是我童年的信仰之光,他们机智勇敢,热爱祖国,不怕牺牲。也因为看过这些电影,更能理解在那样艰苦的年代,是什么在支撑着这些革命先辈前仆后继。”

《我和我的祖国》《中国机长》《万里归途》《红海行动》……近年来,主旋律电影不仅聚焦在战争年代,也同样与时代同频共振,作为新时代的青年,市民李思墨说起喜欢的主旋律电影如数家珍,在她看来,不仅是在观影的那两个小时里,在银幕之外,这些经典作品、经典角色背后的原型,滋养着每一个人的精神家园,传递着不朽的精神力量。