7月31日,国家网信办约谈英伟达,要求其就H20芯片被曝存在严重安全隐患一事提交说明材料。

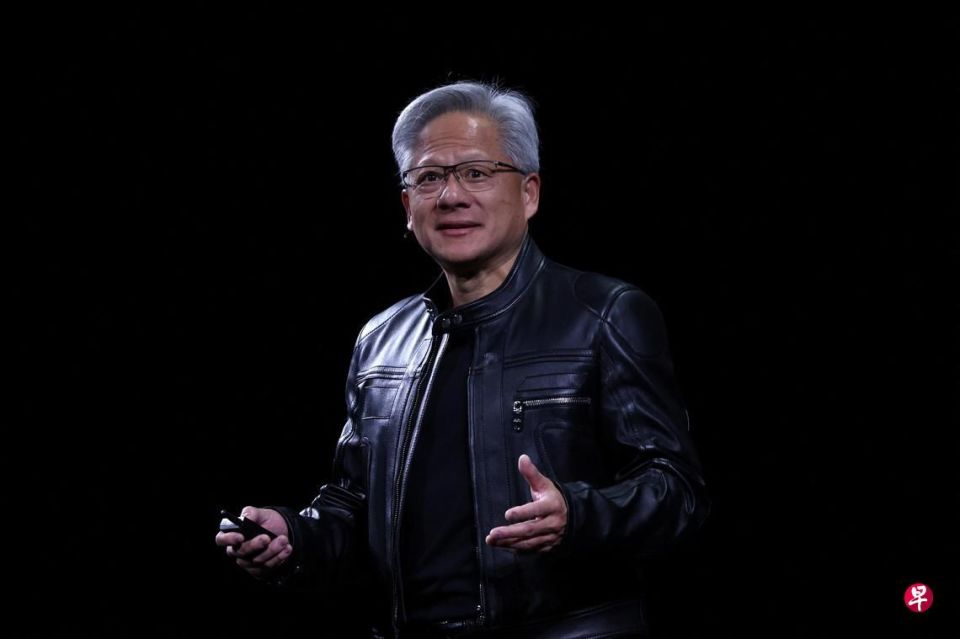

英伟达随即回应称:“网络安全对我们至关重要。英伟达的芯片中没有‘后门’,不会让任何人通过远程方式访问或控制它们。”

然而,这番声明看似坚定,却未能打消外界疑虑。

尤其是在美国国会推动《芯片安全法案》的背景下,这种否认更显得苍白无力。

芯片后门问题并非新鲜话题。

今年5月,美国议员比尔·福斯特曾公开表示,“追踪定位”和“远程关闭”技术已经成熟。

根据公开信息,《芯片安全法案》要求出口芯片植入“位置验证功能”和“安全模块”,以实现实时追踪芯片位置,甚至在必要时让芯片彻底失效。

这些技术在理论上完全可行,且已有相关案例支持。

芯片后门主要分为硬件后门和软件后门。

硬件后门隐匿于几亿个晶体管之中,虽然难以发现,但并非无法检测;而软件后门则更加隐秘,通过算法、密令或特定事件激活,建立私有信道,几乎查无可查。

英伟达的声明未提供任何技术证明,也未交出相关算法,这让人不得不对其承诺产生怀疑。

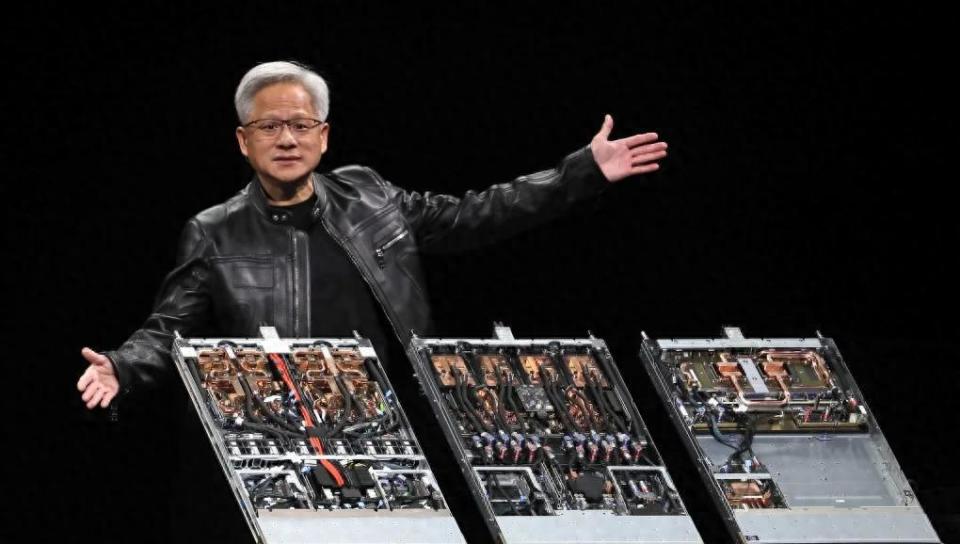

H20芯片是英伟达为中国市场设计的“阉割版”产品,性能远不如A100和H100,只能用于AI推理任务,无法胜任高端训练。

这种性能限制显然是为了符合美国出口管制要求,但也让H20成为一杯“毒酒”。

H20芯片的风险主要体现在两个方面:性能受限和市场倾销。

性能上的“阉割”直接限制了中国企业的技术发展空间,而低价倾销可能对国产芯片制造业造成冲击。

更严重的是,H20芯片与英伟达的CUDA软件生态深度绑定,这意味着中国企业在使用H20时将被迫依赖英伟达的软件系统。

一旦美国采取断供措施,中国企业将陷入被动局面。

事实上,美国高科技产品装后门的“前科”罄竹难书。

从思科路由器的监听功能,到英特尔管理引擎漏洞,再到苹果手机的隐私泄露,美国科技产品的安全隐患早已有据可查。

比如,2022年北京冬奥会期间,微软系统被曝存在后门漏洞,险些影响赛事安全;而伊朗因依赖美国GPS技术,导致关键设施被定点清除,损失惨重。

英伟达的否认显然无法打消外界的疑虑,尤其在这样的历史背景下。

H20芯片事件敲响了警钟,中国半导体产业正处于关键时刻:是继续仰人鼻息,还是加速国产替代?答案显然是后者。

当前,华为昇腾910C已经量产,920芯片正在研发中,寒武纪、龙芯、鲲鹏等国产芯片企业也在奋力突围。

然而,国产芯片要真正实现替代,不仅需要硬件技术的突破,更需要软件生态的建设。

英伟达的CUDA生态如同一张大网,困住了无数开发者,国产芯片若无法建立自己的生态系统,将难以与之抗衡。

在政策层面,国家已经投入千亿资金支持半导体产业发展,为国产替代提供了坚实的基础。

中国是全球最大的芯片消费市场,拥有14亿人的庞大需求,这为国产芯片的崛起提供了广阔的土壤。

未来,中国企业需要加速技术研发、构建生态系统,并推动国产芯片在关键领域的应用。

技术自主是生存的根本,国产替代的道路虽艰难,却是唯一的出路。