前言:一场静悄悄的“轨道动作”,却让美国神经绷紧了

最近,中国航天又干了一件低调却分量十足的大事。

不是发射火箭,也不是送航天员上天,而是在地球3.6万公里外的高轨道上,完成了一次卫星对接操作。

表面看,没啥大动静,但美国媒体都坐不住了,《新闻周刊》直接发文警告,这不是普通技术展示,而是一场战略层级的突破。

这到底发生了什么?咱们今天就来聊聊这次“悄悄干的大事”,为什么能让美国开始紧张,甚至感到不安。

根据美国《新闻周刊》引用的情报,美国太空军和瑞士的商业轨道监测机构发现,中国的两颗卫星——实践二十一号和实践二十五号,在7月2日到6日之间完成了对接,可能涉及燃料补给、设备维修或轨道调整。

注意,这不是低轨卫星的“擦肩而过”,而是在地球同步轨道(GEO)完成了精准对接,高度约3.6万公里,这是全人类最重要、也最难操作的轨道之一。

而且,中国并没有大肆宣传,只是“做了不说”,让这件事变得更神秘、更敏感。结果美国自己先炸了锅,为什么?因为他们知道,这代表了什么。

你可能会想,航天器对接不就是个“老技术”了吗?空间站不也天天对接?

问题是:那是低轨道,比如国际空间站在400公里高度,中国空间站也差不多。而地球同步轨道在36000公里高空,从技术难度上来讲,是登天梯还得开精密机械手的级别。

为啥高轨对接这么难?咱们简单说几个点:

轨道半径大,速度慢,误差放大数倍,对轨控精度要求极高;

通信延迟长,从地面遥控需要预判几十秒甚至上百秒;

环境恶劣,太阳风辐射强,设备可靠性必须接近零故障;

操作精细度高,燃料补给要实现“毫厘之间”的连接,稍微差一点就是爆炸或失控。

总之一句话:这是“外太空外科手术”,而且是在最贵的位置上动刀子。

如果这次只是个技术演示,可能还不至于让美国这么紧张。但关键是,这次对接操作释放出了一个更大的信号:

中国已经具备了在GEO轨道上,维护、补给、干预、甚至控制他国卫星资产的能力。

这意味着什么?简单举例:

一颗耗资数亿美元、服役10年的卫星,如果能在高轨补给燃料,等于“再用10年”,发射成本大大降低;

如果能远程维修太阳能板、推进器,等于把太空中的“报废卫星”拉回来复活;

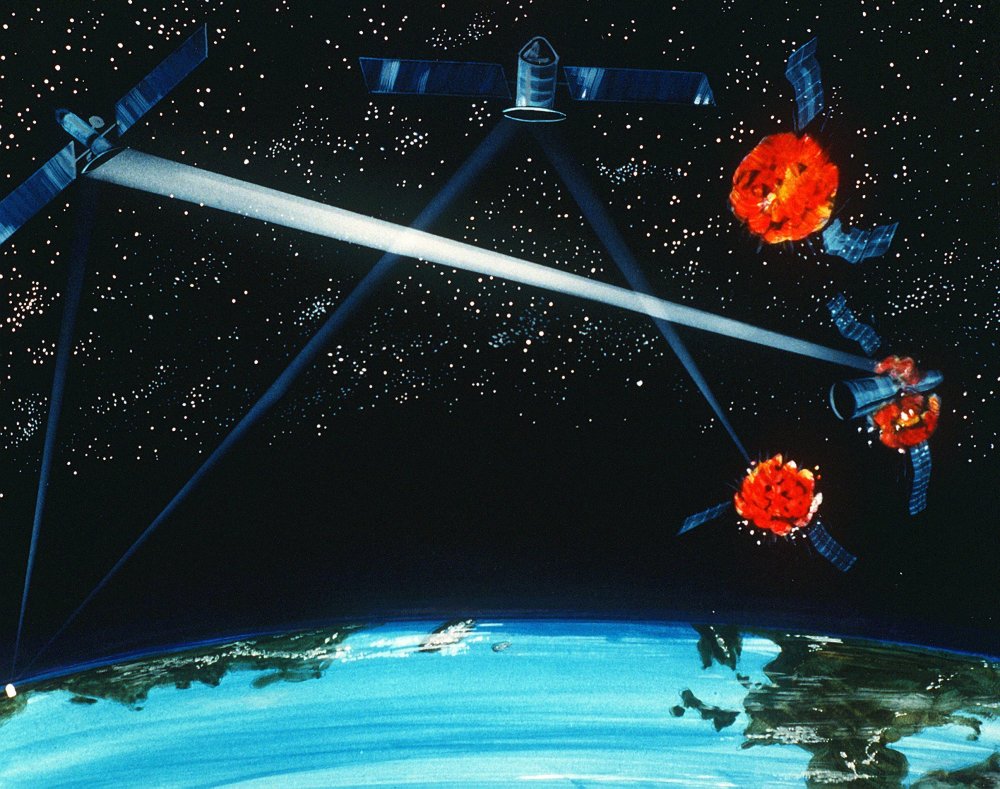

最重要的是:如果在战时能接近、干扰、挤压、甚至“拖离轨道”敌方卫星,那就是一套轨道级的“太空武器系统”雏形!

你看懂没有?这不仅是“延长寿命”,还是“威慑手段”。

美俄印都做过什么?为啥这次只有中国成功?

其实,美国早在2007年就试过低轨道卫星对接和燃料补给,但从来没敢在高轨做实验。

俄罗斯也在试图开发类似能力,印度则专注于低轨卫星摧毁测试。

但高轨?到现在,只有中国真正完成了实操演示。

这直接打破了一个“技术代差”,让美国太空军的情报系统直接提高了预警级别。

因为,美国知道,中国这意味着什么:

不靠导弹,不靠雷达,只要有“轨道服务器”,就可以让敌方高轨卫星“命悬一线”。

高轨卫星的核心价值,美国为什么“特别敏感”?

很多人可能不知道,GEO轨道是个什么概念,它的地位可以说是**“太空中的钻石地段”**:

军用通信:美军用于战场数据传输的通信卫星大多部署在高轨;

导弹预警:监测全球导弹发射的“早期预警系统”也在GEO轨道上;

导航系统:GPS核心卫星部分也是高轨道星座;

商业广播:很多商用卫星也选这个轨道。

说白了:谁控制了高轨道,谁就掌握了太空信息优势。

以前,美国一直以为自己稳稳占据主导。现在,中国不仅有一套“轨道后勤”方案,甚至有能力“贴身干预”——这简直是战略震动。

值得注意的是,这次行动,中国方面并没有高调宣传,也没召开新闻发布会。

这恰恰说明:我们清楚这背后的战略敏感度。

一方面,我们希望展示航天能力的自主可控,向外界释放“技术成熟”的信号;

另一方面,也通过“默不作声”,避免引发不必要的对抗与误解,保持一定的战略模糊。

但美国太空军看得一清二楚,他们知道:这个能力,在未来冲突中,不是演示,而是杀招。

结语:轨道上的“制高点”,中国已开始提前布局

如果说低轨道是各国技术试验场,那高轨道才是真正的战略制高点。

这一次,中国没有放卫星,也没有搞阅兵,但就在几天里,在3.6万公里高空完成了一次惊人的操作:

让卫星“复活”,

让敌人“紧张”,

让太空博弈进入全新阶段。

不喊口号,不搞秀,只是把事情做成。中国航天这一步棋,悄无声息,却意味深长。

参考资料:

《中国似乎完成了美国宇航局从未实现过的卫星壮举》新闻周刊