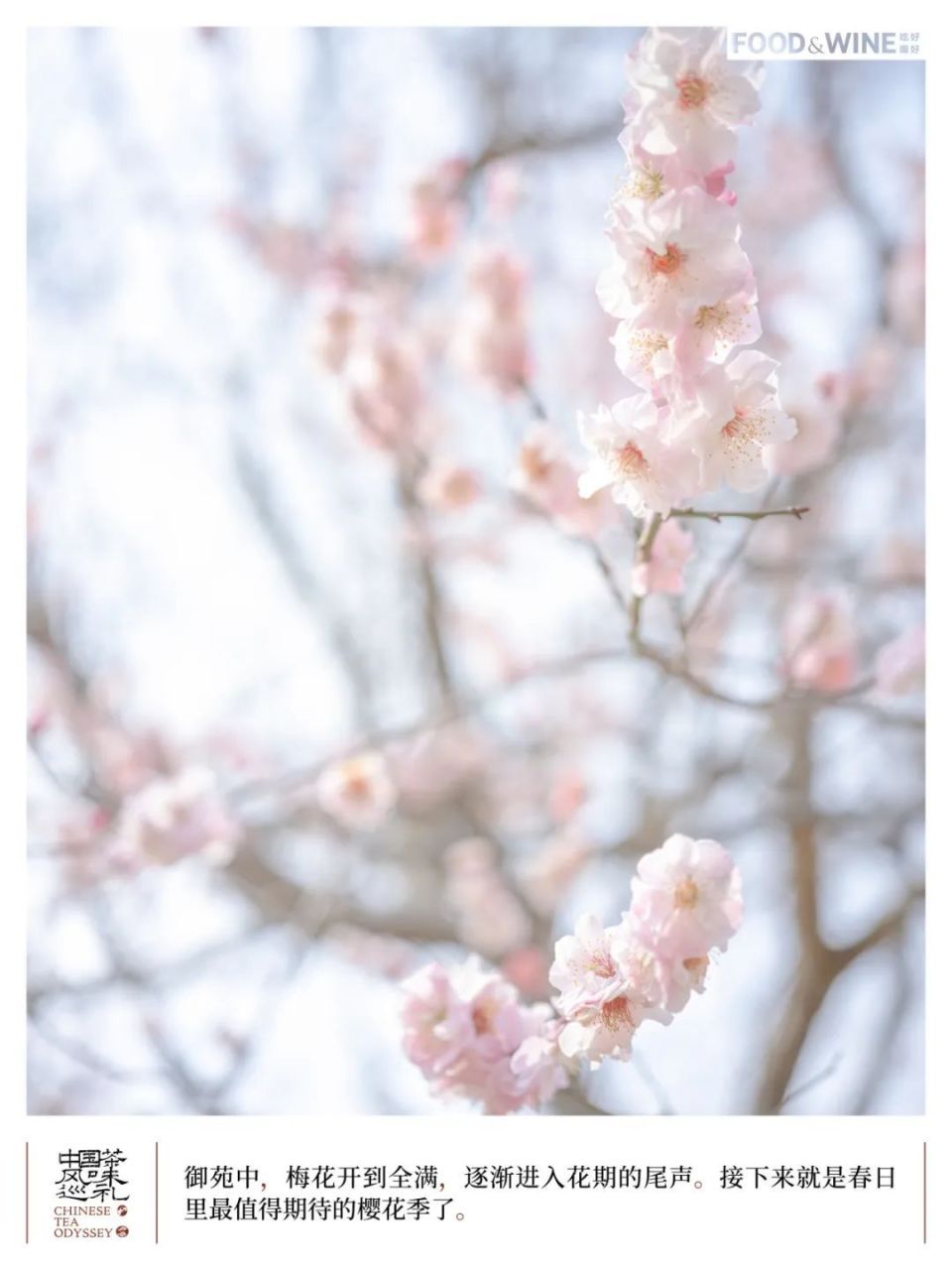

三月的京都清晨,春寒在松柏间没有消散,远道而来的茶客捧着蒸热石头暖手。京都御苑梅花正盛,只有一株百年垂枝樱开放了。

事茶人米笑身着白衣白裙、一手执枝条,一手握古董黄油刀,如同拉开弓箭凝神聚气,「哗、哗、哗」—— 空气中活跃起柠檬和草本的香气,贵州的木姜子和雪菊在茶汤相见。一杯非茶的欢迎茶,中国茶在京都的风味巡礼就此开始。

俞元宵对负责奉茶和翻译的小泽直子说:「轻松一点, 我们不用像日本茶道那样严肃。就像来家里做客,赏一赏即将到来的春天。」

「这是来自昆仑山脉的雪菊。昆仑山脉,是世界七大山脉之一。这种颜色偏黄的菊花相比于中国常见的杭白菊,气息沉稳,更适合现在刚刚从凉转暖的天气。」小泽将茶点推向客人,柔缓的日语像茶汤般在宣纸门格间流淌。「搭配来自浙江会稽山的中国坚果,叫作香榧。结果子的树呢,也有一千年了。」

身着和服的日本女士微微倾身,轻声慨叹「一千年了吗」。

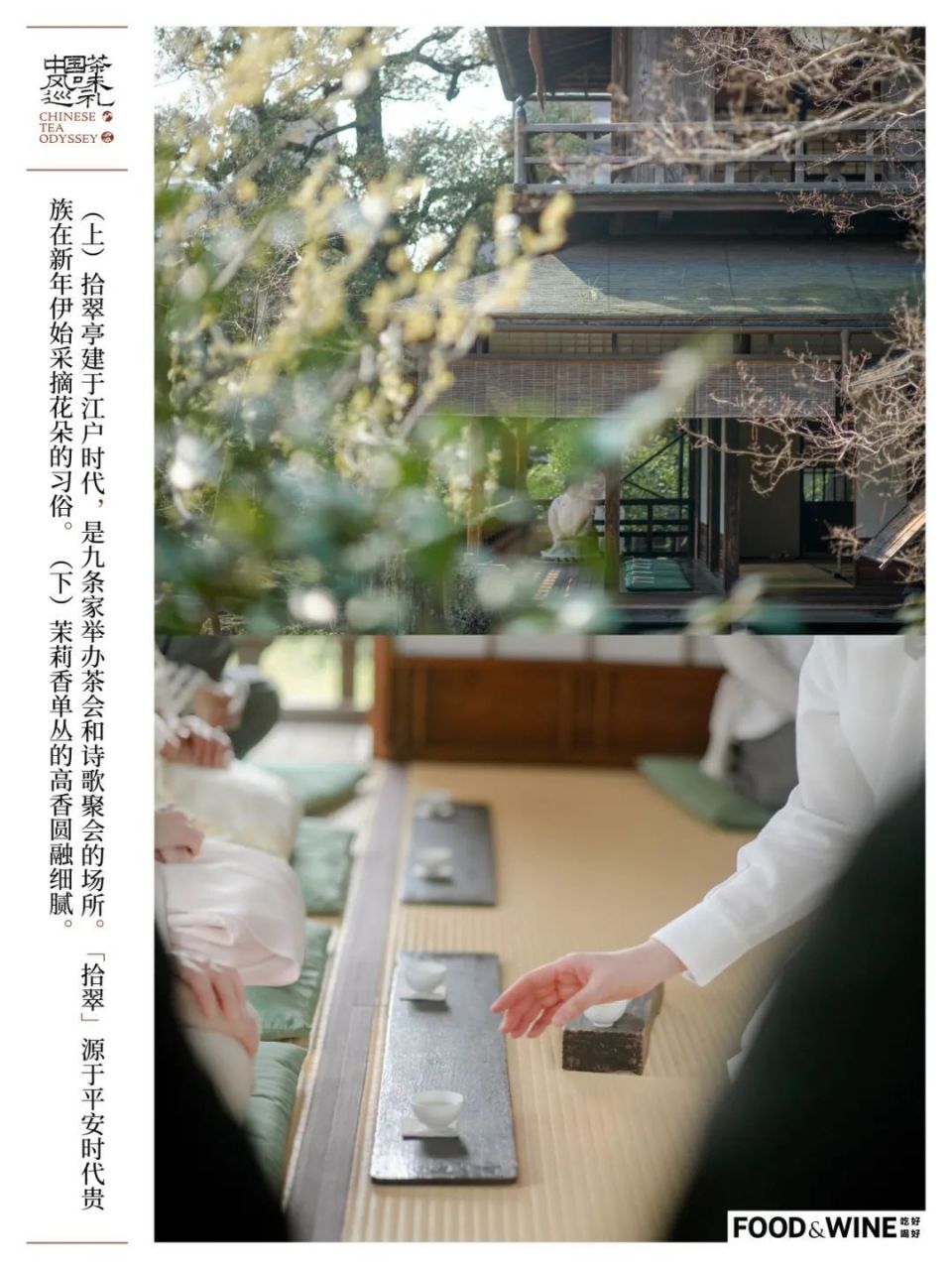

拾翠亭茶室和背后的京都御所构成一个巨大的「场」—— 在明治维新之前的一千多年中,京都御所是历代日本天皇的住所。公元 805 年,日本高僧把在唐朝习得的佛法带回日本,同行的中国茶籽从此落地生根。冈仓天心在《茶之书》中写道:「茶对于我们来说……是关于人生的一种宗教。」时间拨回 2025 年,茶道文化和古都文化都未断裂,日本寺庙中仍设有茶会,而京都是毫无争议的日本茶道文化高地。

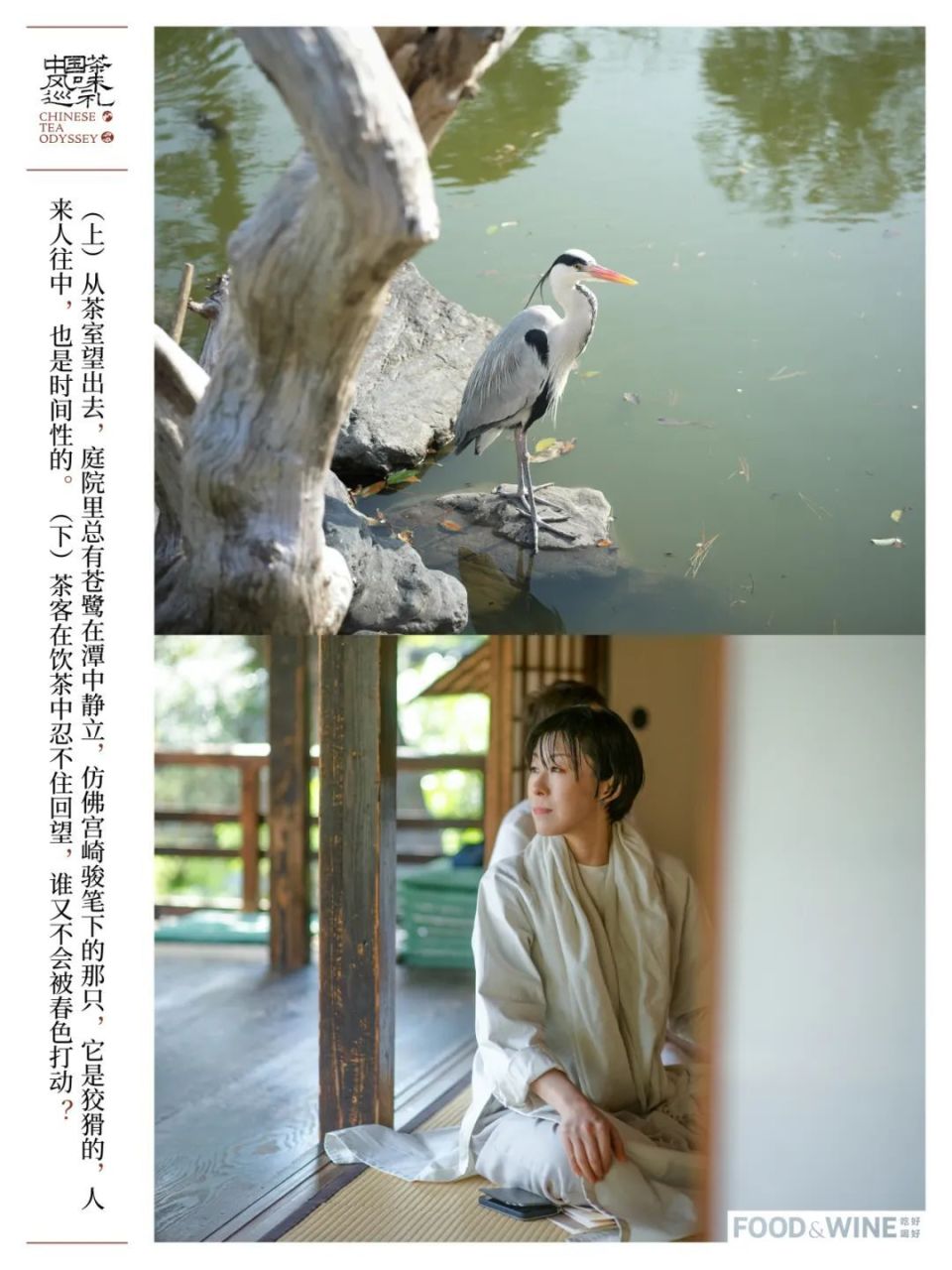

九条池的一汪春水泛起涟漪,五年前俞元宵在此地举办「水仙巡礼茶会」的记忆重现。俞元宵和她创立的隐云研茶院,致力于中国茶教学,向世界推广当代中国茶。如何打破中国茶是饮料、没有仪式和美感的偏见?除了茶类、产地、年份、制作人、风味这些惯性线索,中国茶还可以如何表达?时隔五年,中国茶和京都如何展开新的对话?交给时间吧。时间是古城京都的底色,也是雕刻中国茶风味的重要力量。时间超越饮茶的小世界,跨过地域国度,是所有人可感可知的「母题」。

这场特殊的茶会从 2025 年的农历新年开始准备,由隐云团队和中国、京都两地的隐云研茶院的学生一起完成。特殊之处在于,俞元宵把选茶和茶席设计全部开放讨论。

第一席的主角是 2006 年的白牡丹,有俞元宵欣赏的白茶之美:从鲜叶到干茶,人学会克制,最大程度降低人工干预,为后续自然陈化留出充足的转化空间。考虑到日本茶客对白茶陌生,茶会中加入 2024 年的新白茶作为对照:清香鲜香转化为可可香,时间这一伟大的作者在茶上如此刻画。

拉开糊着温润和纸的木格门,按引移步。数寄屋造(日本建筑样式之一,语源「数寄」是喜好和歌茶道或花道等风雅之事,「数寄屋」是「任凭喜好建造的家」,成为茶室之意)的茶室没有固定的室内外边界。这里是茶流动的舞台:

被擦拭到无痕的白色亚克力茶盘如同空中阶梯,诉说着现代视角,收藏着事茶人大宝在中国土地上拣拾和收集的草本 —— 豆荚、棉花、肉桂,另一侧的绿色花材则呼应着新白茶的滋味。茶会前日还在反复练习冲泡,略有紧张,此时此刻的大宝近乎完美,左右手执瓷碗,温柔挺立,两种力度的水线,是对日本水的调整适应,也是事茶人对两款茶的风味理解。一起一落,皆在美好的黄金分割点。

俞元宵和大宝讲:一定要表达自己,千万不要背诵我写的话。「经过十九年的陈化,它的风味变得层次叠加,会有像是蜜桃般温热的酸感。时间没有让茶汤变得单薄,而是更具有新的生命力。希望大家能通过两款茶汤感受到时间的温暖。」这是大宝的低语。

时间不断消逝,时间不断创造。角落里,你可能错过那盏榻榻米上的 Gras 台灯,是法国现代主义建筑大师勒 · 柯布西耶的挚爱。不同时代的人能从经典设计里看到不同的东西 —— 照亮了来自欧洲教堂里的小木人背影,看不清他的面孔,是你也可以是我。

在人的五感中,嗅觉是唯一能直达大脑情感(杏仁核)和记忆(海马体)中心的「感觉」。茶的香气从不绕路。去年冬天,大宝在隐云茶会喝到了姚月明老先生在生前监制的「北斗」,意外地流泪。「我能感受到茶精神的场域部分,那种清贫的感受。也因如此,我认为茶是一种语言,我希望可以参与它的传递。」在一个阳光直喇喇的午后,她接到电话邀约「来日本一起做茶会」,如同命运选定。

日本茶道连接宗教、哲学、伦理和美学,构成当今日本国家精神的重要部分。而说到茶类丰富性,相比于中国山场树种资源的自然条件、六大茶类指向的工艺复杂性,日本茶类相对单一,本土以大量的绿茶和少量红茶为主。

1991 年到达日本的水木琳如今是隐云京都教室的负责人,她见证了近三十年日本市场对中国茶认知的变化。「最早,你会在中餐厅蒸饺、米饭搭配的饮料中找到中国茶。日本对中国茶的认识起点全是台湾茶,所以高香型乌龙茶在这里更受欢迎。总体来说,日本对各类饮品其实都感兴趣,他们对兴趣的认真性也让积累深厚的中国茶作为爱好流行起来。包括最近几年才开始流行的白茶。」

和中国茶曾在大航海时代带给世界的震撼不同,当代在海外市场出现的中国茶,以低品质茶居多,品种和品饮场景受限,俞元宵补充道。但是这一切正在变化。与京都柏悦酒店的友谊也促成了本次京都之行发生。在 2019 年,一款凤凰单丛蜜兰香被俞元宵推荐,作为第一款中国茶进入京都柏悦的茶单。突破传统英式下午茶的制定格律,这对国际高奢品牌来说并不容易。这也可以被解读成在世界范围一轮轮饮食本土化的浪潮中,蜜兰香的小众芬芳被发掘,被认可作为亚洲风味的代表。

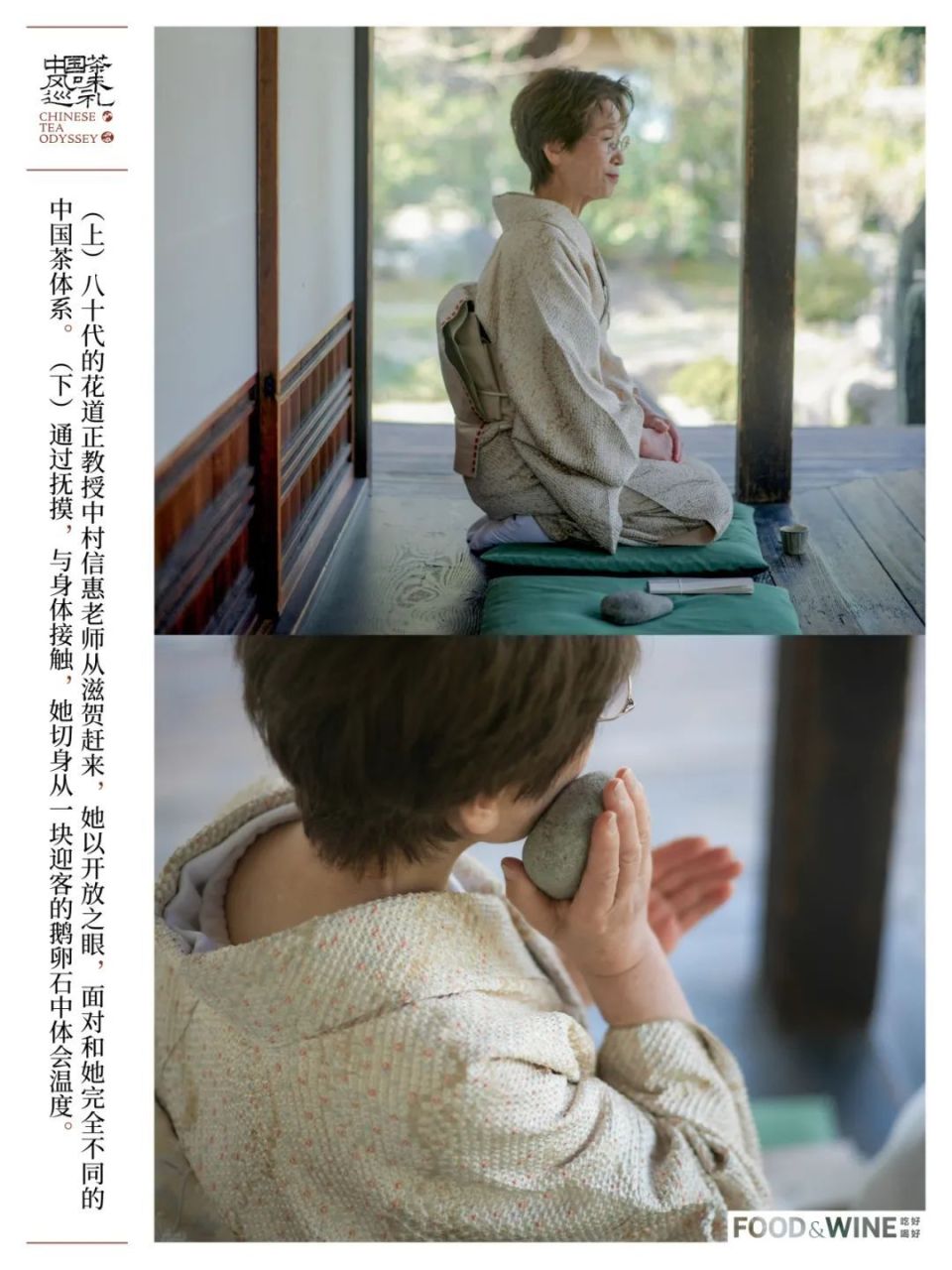

隐云京都两日茶会,得到了日本美学行业友人的支持。其中有八十四岁仍然从神户姬路远道而来的嵯峨御流花道正教授中村信惠老师、玻璃器物作家小林希、季之雲艺廊的代表……面对陌生的茶系,谨慎的日本客人从不轻易透露评价。但他们对香气的捕捉能力是极其敏锐的,「水刚注入白茶的杯中,香气就扑面而来」,一位从事高级餐厅供应链的客人如此感慨。这种感觉是传统绿茶不太可能给日本茶客带来的感受。

茶席中一位寡言的男士,长长地嗅闻杯底,时间停止。京都茶会的第二杯茶,是武夷肉桂,名为「叠时」。俞元宵形容:喝岩茶,并非邂逅一处小景,反而像触发一个风味宇宙。

历经二十七年的仓储陈化,肉桂不止是标签化的桂皮香,更叠加木质深沉、果香馥郁、细腻饱满。用元宵的「理性之法」(或者科学性)解读岩茶在陈年中风味变化的秘密:糖类刻画出酸度;类胡萝卜素增加了茶汤更馥郁的果木香调;脂肪裂解后的含量正在攀升,助力了风味尾调的厚重与沉稳。

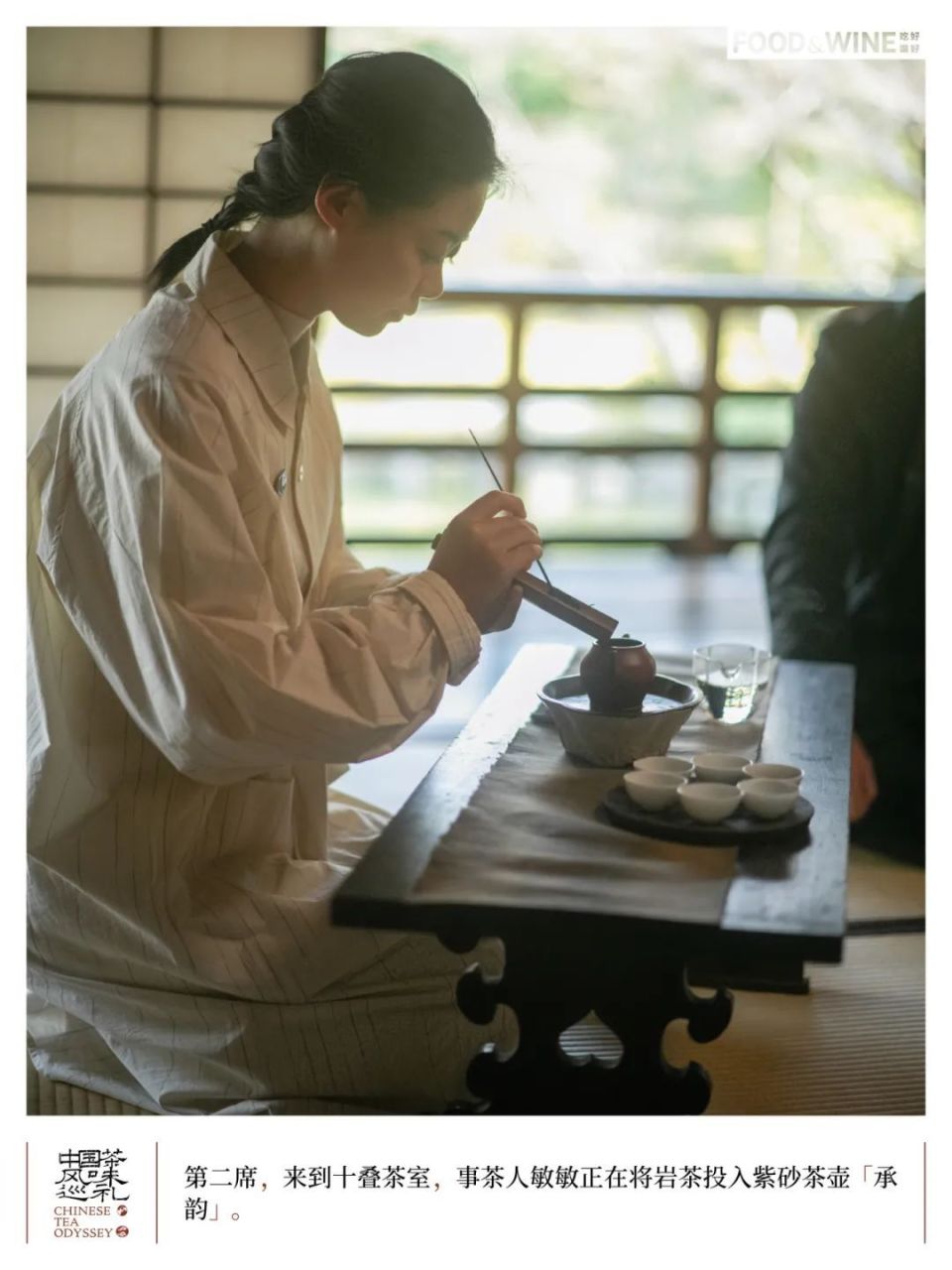

茶席所用器皿连接着中国茶的传统,但有所不同。事茶人敏敏手执的紫砂壶由隐云烧制,名为「承韵」,以清代瓮形壶为原型,调整壶身大小和容量,雅致熟悉又有所不同。擅长酒器制作的日本玻璃器作者小林希也和元宵一起走访过武夷山,如今她坐在茶席上,看着自己为隐云设计的云型鸟嘴公杯,茶汤潇洒地中断……具象的风味转向精神领域的启示,只消一杯有说服力的岩茶:很多时候我们对时间的理解,会觉得它抹平很多东西,会让生命腐朽无力,但实际上并不一定如此。茶的哲学带来重新看待世界的眼光。

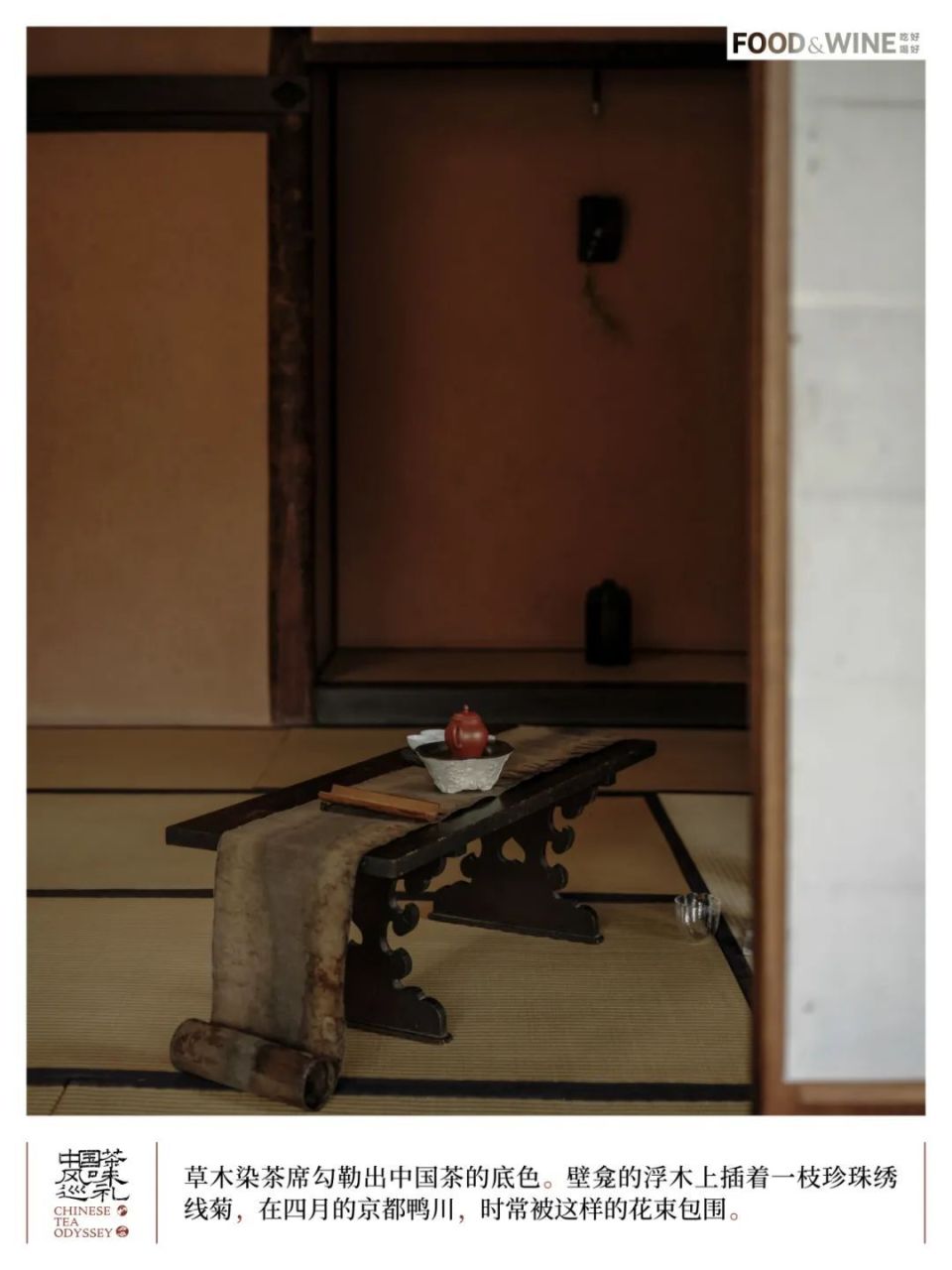

喝完这杯茶,我们再来看看日本茶室这座「虚空之所」里被茶人填入了什么。

日本茶道传统的「茶挂」位置,没有放置墨迹或绘画。而是一块老木板,上面悬挂着荷兰的方形玻璃瓶,倒挂的白花从中蓬勃生长出来。「1997 年的肉桂虽然很老但花香清晰,老不一定朽,也可以非常有活力。」本次茶会的艺术顾问芳园这样阐述。

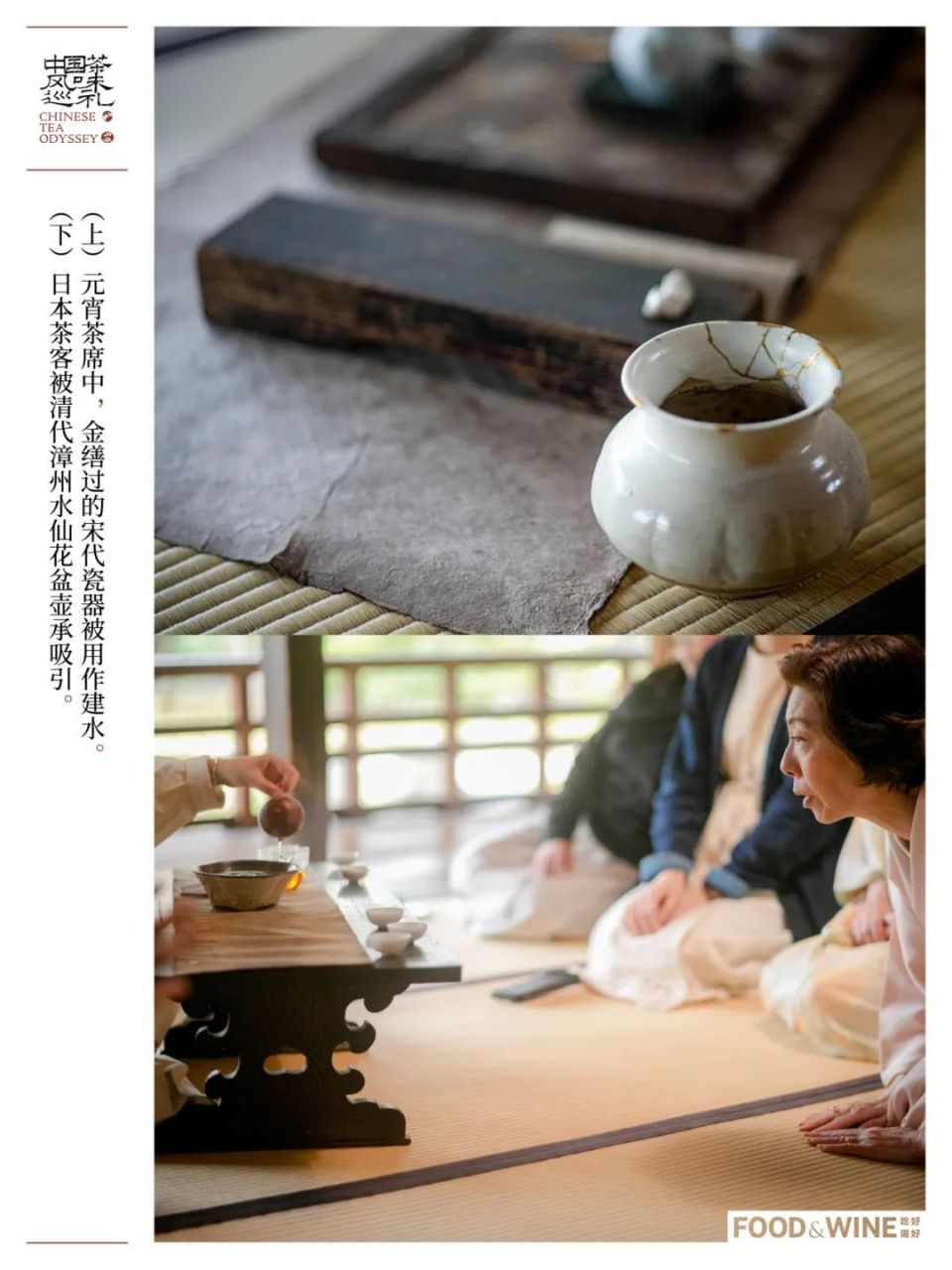

日本茶道中有赏器传统,特殊形状的壶承引起了日本客人的注意。「这其实是清代的漳州窑,在过去是养水仙花盆。隐云的作者用锡材料打造了一个特殊的盖子。」金缮过的小罐子是宋代磁州窑,在古代被用来装油盐调味,现在作为茶案上的建水。京都茶会中有很多古器物大多来自芳园的收藏,在古代并不应用到茶席间,如今自由的姿态展开与茶的交流和呼应。

2025 年是芳园和俞元宵学茶的第五年,也是和先生老白创立「土氣古道具」的第十一年。创办古道具店是受到日本古董收藏家、美学家坂田和实的影响。 同千利休、 柳宗悦一样,坂田和实是一名通过对老物件选择、安置、展示来传递思想的美学思想家,引领了日本杂货美学的风潮。

在过去,什么物件算作古董、如何定价、如何存储都是保守的,甚至带有强烈的阶级属性。「古道具」在日语里通常泛指人们在日常生活中用到的家具、器皿和杂货,可能出自当年不知名的工匠和民间艺人之手。芳园说,「坂田先生认为老器物应该是让你自由,而不是被这些传统价值观束缚,你应该有自由的眼、自由的心。中国茶也是开放的,也是有变化的。」如此独特的茶席,在京都发生。

中村老师令所有人印象深刻。84 岁的高龄,她并没有固守,拒绝接受新东西。即使已经是花道大家,她还加入隐云学习了中国六大茶类。空间里很多装饰和日本茶道大相径庭,但中村老师鼓励道:我感受到了,那些创新的想法,都很完美。她对元宵说:「你还这么年轻,你是努力的后辈。」

这不是元宵第一次在榻榻米上做中国茶会。

早在 2015 年,俞元宵一个人就是一个团队,在京都文化会馆使用一把玉壶浸泡头等奖的「东方美人」。这场名为「一片冰心在玉壶」的茶会,邀请到日本《妇人画报》等主流媒体到场。一个半小时,东方美人化作琼浆玉液,异香袭人,一滴一滴,但这场茶会后续没有获得元宵预期的「回声」。

「现在回想起来,那时候太着急了,我没有打破大家对榻榻米和茶会的认知。那时候对中国茶自身的理解和当代性的表达不够,还处于借鉴期,没有成长出自己的东西。我的茶席和日本的煎茶道有什么根本区别?」元宵回想,「那时候,我只是有茶而已。」

中国历史上积累的茶文化深厚悠久,但追溯历史,中国的饮茶法和制作技术一直在变化。同时,当代生活方式、审美喜好都在变。元宵认为,直接把以前的东西复刻下来是不适用的。

生于浙江茶叶世家的元宵,是在茶山上长大的。因为看到中国茶传统教学中的诸多问题,她在职业早期就深入更成熟和现代的世界葡萄酒教学体系比较学习,也很早意识到茶的当代表达需要匹配「跨学科」方法。

在这十年,俞元宵走遍了中国茶产区,深入走访了东亚茶文化区域,还多次代表中国参加世界茶事交流活动。试图回答:「我的根在哪里?我要跳脱出来的是什么样貌?」直到 2018 年创立隐云研茶院,她有了团队,茶的当代表达轮廓渐成。「而这十年,整个中国茶行业也在变革和新生,行业审美觉醒,外部条件更好了。这是一场集体摸索。」

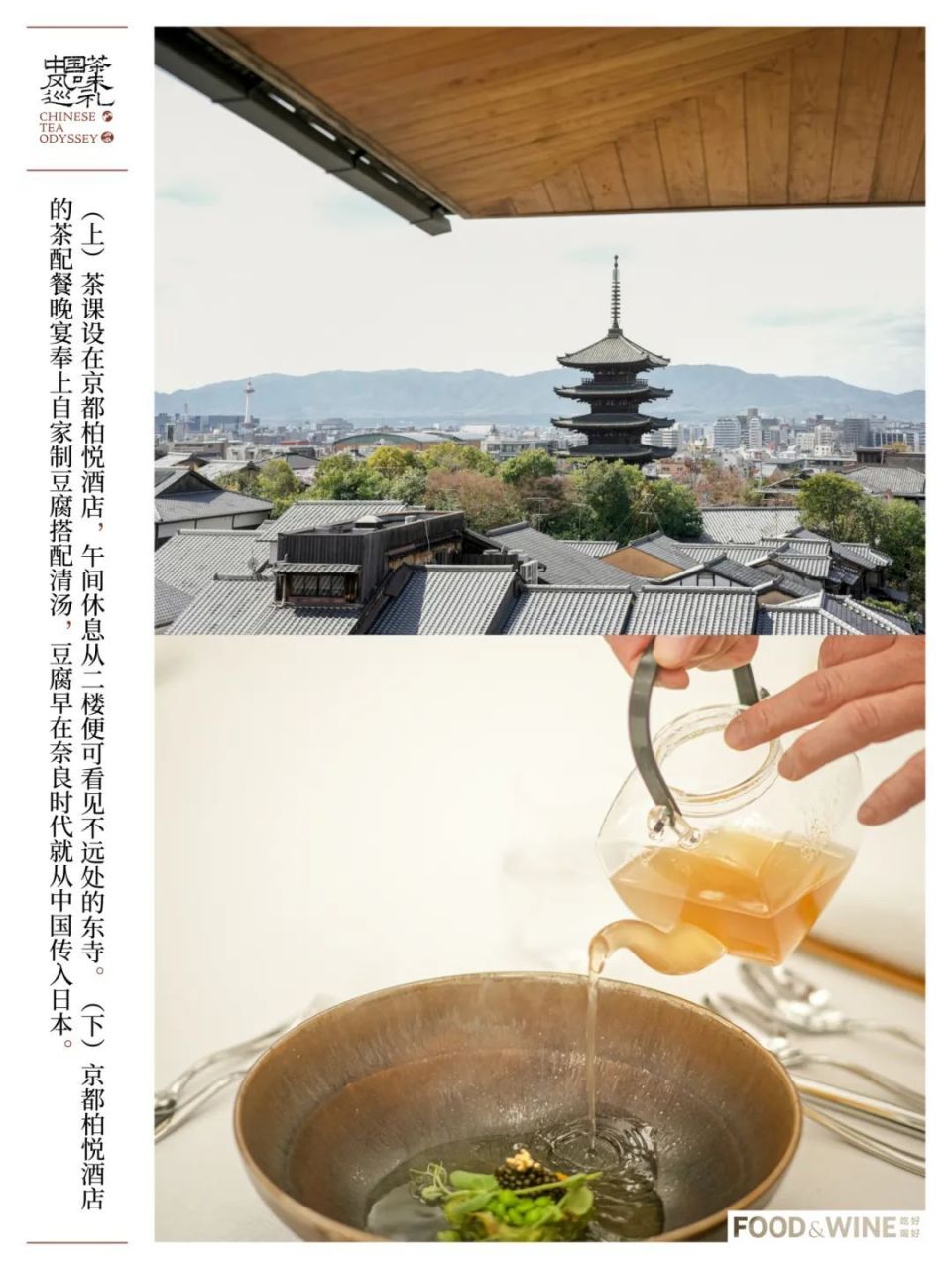

茶会也不是元宵在京都的全部行程。在京都柏悦,元宵主持了餐配茶晚宴,在餐桌上对中国茶解构重塑,和现代料理对话:茶或化身浸润在清酒中的媒介,或为点心带来异香,或以陈年酸与果实的鲜酸展开呼应。在京都一日茶课上,元宵讲述隐云秉持的「理性之法、开放之眼、美学之心」。场场爆满,这或许是克制的京都古城对中国茶的回应。

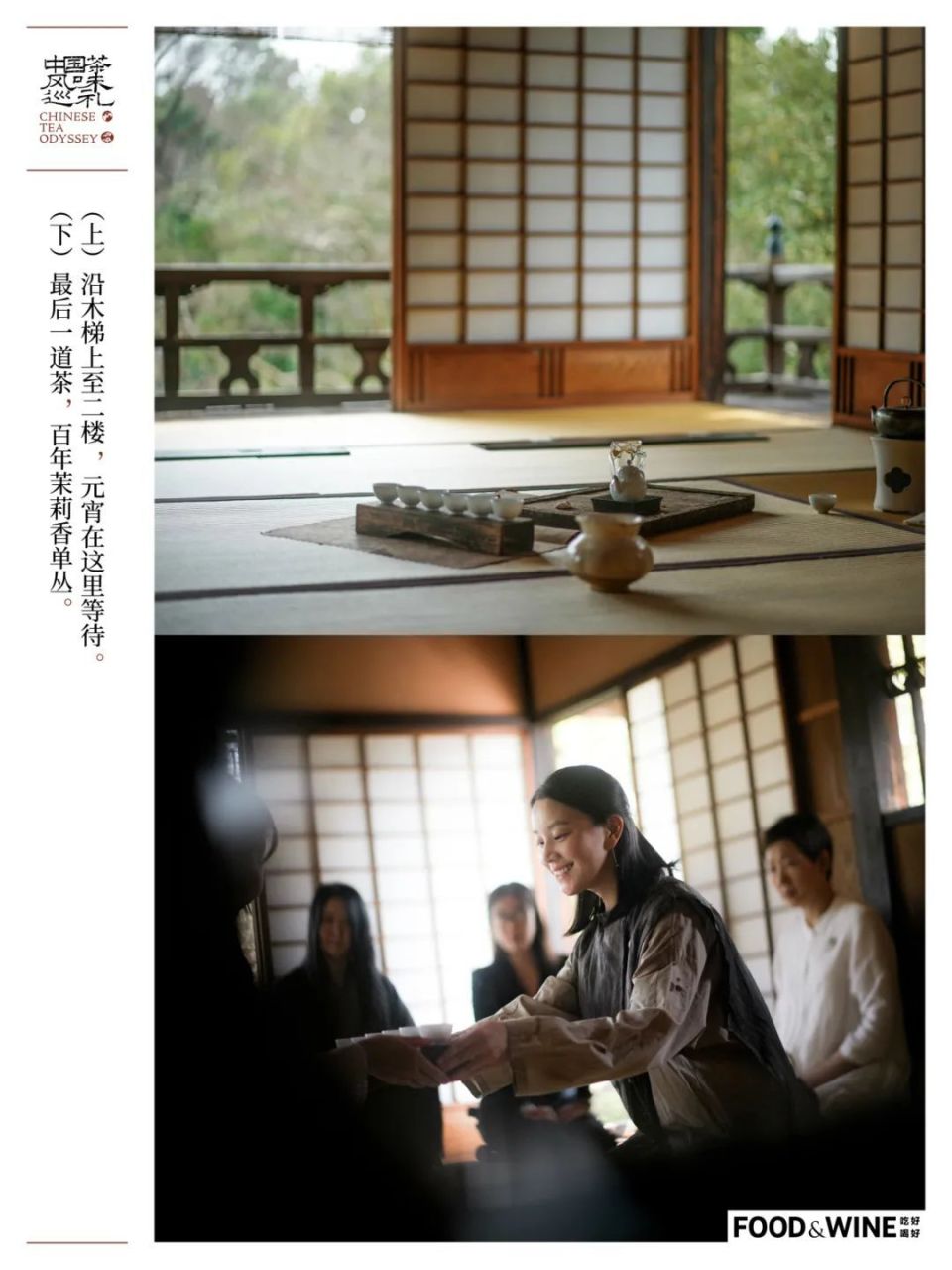

隐云的京都茶会还有最后一道茶。

顺着江户时期的木质楼梯而上,屋外绿影绰绰,视野一片开阔。在茶会的第 70 分钟,你会见到俞元宵。

身着木色衣裙的元宵跪坐不动,宛如一棵树。大岛文彦的锈铁板画渗出赭色泪痕作为茶案,提壶、掀盖、出汤,沉稳又灵动。冲泡第三道茶的器皿为「瓜棱壶」,是俞元宵和景德镇名师究妙师傅共同设计的,在对中国历代壶型思考后,平衡「用与美」后定制的作品。来自宋朝的青白釉比寻常瓷壶挂得更轻薄,微雨洗过天空,如文人般挺身而立。

刷满大漆的老漆板如同元宵布下的结界,她向茶客推出一条「船」—— 以老木头作为奉茶盘盛着最后一道茶:2023 年的百年茉莉香单丛。

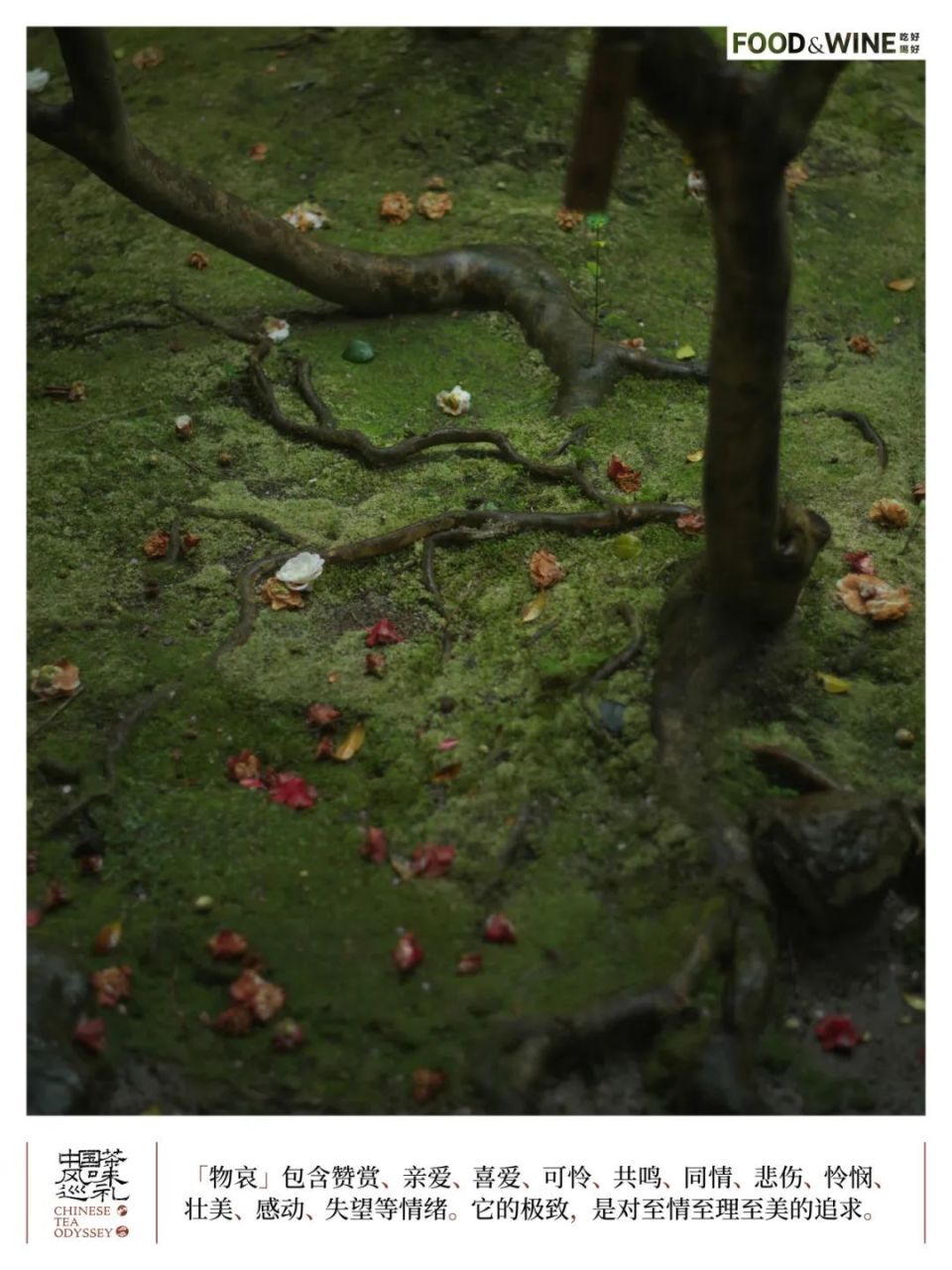

单丛之单,在于人类对茶的美做选择和扩散。这一道茶罕见之处,是因为它的原叶全部来自一棵树 —— 足有三四米高、超过一百岁的大树,生长在潮州乌岽村的中心寅村,2023 年仅有 3.8 斤的产量。年轻的茶树无法支持独立采摘,制茶的原叶不够;如果采摘时天气不好,香气的爽朗度不会这么高。加之制茶人想法逐年变化……根据元宵创建的「中国茶风味样本库」的持续追踪和存档,唯有 2023 年达到最佳状态。

茉莉花的高香从汤面贯穿杯底,连绵不断,细腻圆融,化在嘴里的,是一棵茶树生长百年的积累与转化。在遥远的京都御所,不同身份背景的茶客同坐于此,欣赏千里之外的风土:那年、那时、那人、那树、那一刻的美。

中国人讲「天时、地利、人和」,也对应俞元宵 2025 年「中国茶风味巡礼」的三个关键词和三座城市与主题:时间之力于京都、自然之力于成都、人文之力于北京。而幸运的是,对于这样宏大的「母题」,历经千年饱有生命力的中国茶有太多细节可以描绘论证。

在这两天的茶会中,我多次见证单丛在京都的生命力:细水定点中力度高冲,一瞬间,亭外花未开、室内花已满。一刹那,人类面孔上露出舒展的表情,是多么美丽。

「我想,我再也忘记不了这个味道了。」

.jpg)

每次见面,都会被元宵打动。

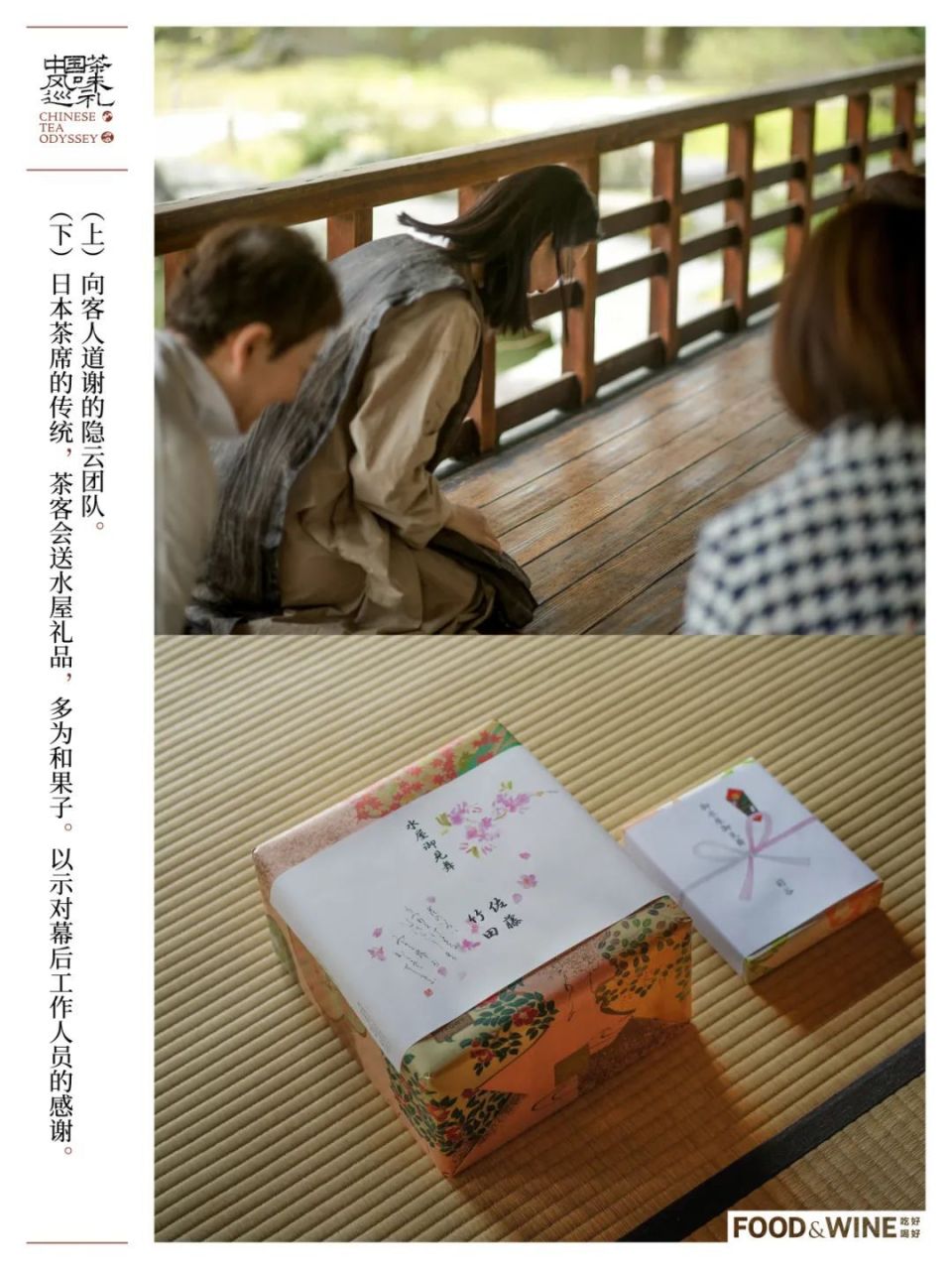

在京都十叠和室的夜里,两日茶席结束,我们喝茶夜话,灯光低垂,桌上是茶客送给水屋的果子。

我听过很多次元宵自述。追溯起来,大概要从三年前寒冬里的京郊,到两年前的春日景德镇,再到今年春夜京都。讲述对象与场景不同,这次更放松。她为我们冲泡第二日茶课上将呈现的祁门红茶,讲到书籍中那个「群芳最」的祁门香在种种原因下已经不复存在。时间总是这样,留下很多亟待回应的问题。关于时间的探讨,也从这里打开。

我不知道这样的讲述,她说了多少次。从小时候家庭的茶商氛围,到代表中国去韩国参加茶事展演,再到后来,2015 年,她在日本京都第一次办中国茶会,她评价,那次是「失败」的。

她说,「我有茶,我有的只有茶。我太着急了,很想表达。和千年京都相比,我在他们面前,太薄弱了。不是要超越,从来没有超越这件事儿,而是各自作表达。我在自我对话,我的根在哪里,我要如何成长?那时候的我特别痛苦,碰到了内心深处很痛的点。需要变革,需要新生,也需要继承,这是个过程,不是一个人的努力,而是集体摸索。我身上有很多人给予的信任,那些年长者的光芒,但是……我恨我自己。」那一刻,我听见她嗓子眼里有着动情的不甘,声音颤抖,这是我之前从未见过的俞元宵。

这一刻,我突然明白,事在人为。对自己的责难,对世界的引领,你可以说是天赋,可以说是冥冥之中有神牵引,甚至可以说是孤胆的英雄主义。你要知道,我们已经很久没听见有人叩问自己,袒露自己,「恨」自己了,那是极其难触碰的地方,一个叙述者的深度自白。越真实,才越有一股扎根的生命力。

有人说,她身上有侠气,像聂隐娘。还有人说,她像倔强的玉娇龙。这些都是象,超越的意志在象之外,落回实处,要看她后来如何做。她反思、蛰伏、隐没。在市场喧嚣的时候,她默不作声,说内心毫无波澜是假的,说不痛苦也是假的,一路上诱惑很多。她说,「对我来说,茶不是赛道,我不是竞速者,我希望,茶是我这一生去做的事情,我不需要和别人竞速。」这是她对时间的回应。

中国茶要走到哪里去?

对每一个从茶区长大的孩子来说,这个问题艰深又无奈 —— 目光短视、知识扁平、缺乏跨学科研究的思维;固守的传统,乡绅结构的铜墙铁壁;品种、品牌、趋势、品鉴、风土、器具,每一个单拎出来,都是各执一词;而那些不可言说、虚张声势的背后,是知识的孱弱。中国茶是历史,也是枷锁。

这似乎可以回答,我们为什么会在接收到元宵邀请报道这次「中国茶风味巡礼」的时候,一口应下;也能回答,为什么一个公共饮食文化媒体要跟踪讲述一个人和她正在做的以及未来将做的事情。与她同行,朝她走的方向靠近一步,或许能更切身参与中国茶的当代变革。更通俗地说,她能讲明白,她不会告诉你大而悬的意蕴传说,而是诉说一棵树如何成长,人的参与,风味的化学元素,当然也会说美的部分,那些器具茶席如何实用地创造出一个或深或远的境。如果她不懂,也毫不闪避,回答你,需要再去查一查。

在这个复杂的时代,为了生存,很多人的动作难免变形。与她同行,你总能相信,这个世界不至于太坏。

流动的话语被饮茶酒的兴致打断,姑娘们或坐或站或躺,卸下两日面对海外茶客的紧张,仿若是枝裕和的电影场景。我们发现有一份茶点上印有一个毛笔书写的 〇,大家欢呼,这寓意着圆满。又纷纷感慨日本茶客的礼俗,对水屋幕后工作人员的尊重值得大家借鉴学习。

走的时候,已经是深夜,天落下大雨,等待出租车前来,雨雾下的路边摇曳着蓝紫色的白芨花。那段时间刚好在读三岛由纪夫,他这样写,「的确有一种思维,不把人作为个体,而是当作一条生命的河流看待。不认为是静止的存在,而作为流动的存在。」

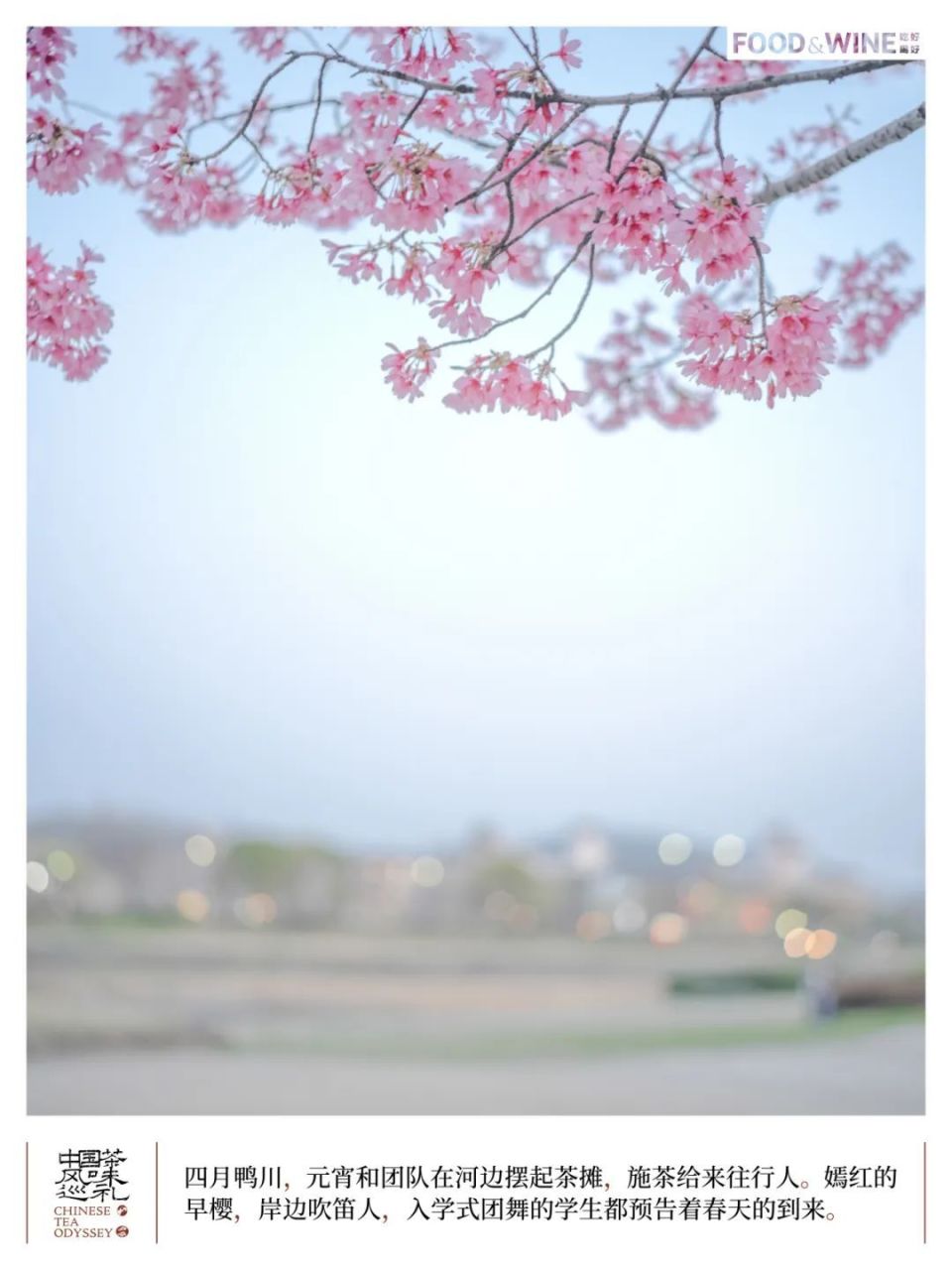

当生命与思想同化为一体,这时,站立鸭川之上,我感到这番景象的每一刹那,都有一种说不出的令人静谧的喜悦。