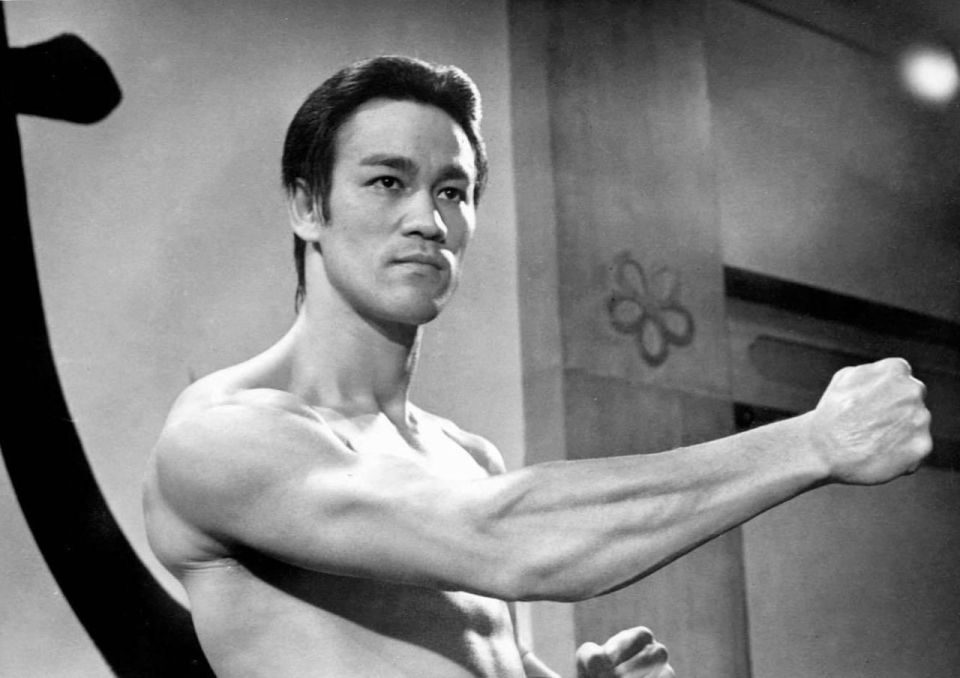

李小龙在电影《精武门》(1972年)中饰演陈真。受访者供图

1973年夏天,李小龙32岁。他主演的三部影片《唐山大兄》《精武门》《猛龙过江》已在香港引起现象级的轰动,在全球影坛的地位冉冉上升。《龙争虎斗》尚未上映,他正投入新片《死亡游戏》的拍摄。7月20日下午,李小龙因感到头痛,在友人丁佩住所休息并服用止痛药。当晚,他被发现昏迷不醒,送医后抢救无效,官方公布的死因是“脑水肿”。6天后,《龙争虎斗》上映,这部成本85万美元的电影获得了超9000万美元的票房,入围英国电影杂志《Empire》选出的史上500部最伟大电影。

若除去儿时以童星身份的出演,李小龙作为武术明星的演戏生涯并不算长。1966年,他借由电视剧《青蜂侠》中的“加藤”一角初获关注;1971年,他在剧集《盲人追凶》中本色出演武术教练,其中穿着红色条纹运动套装、说出台词“像水一样吧,我的朋友”的银幕形象成为影史经典。回到香港后,李小龙进入事业的黄金三年,他主演的四部动作片第一次将中国功夫真正带入全球视野。

李小龙的影响已经远超他所拍摄的电影本身,“李小龙”已经成为一个文化符号,深刻改变了西方世界对动作电影、武术和东方的想象。《龙争虎斗》的导演罗伯特·高洛斯曾认为:“李小龙对于中国民族精神的贡献,对数百万劳工阶层及贫困民众来说如同一剂良药。他重新点燃了人们的自豪感,让他的同胞们在数百家电影院里欢呼雀跃。”

“李小龙的形象一出来,就好像突然大家都有胸肌了,都能挺起胸膛来做人了一样。”梁家辉对南方周末这样形容李小龙。梁家辉回忆道,李小龙的《唐山大兄》在香港大热的时候,他还在读中学,和几个同学跑去李小龙在九龙塘的住宅,攀着李小龙家的铁门想看他。结果李小龙从另一个门出来,问,你们来找我啊,要不要跟我一块去跑步?他们抛下书包,还没跟到半个街口,李小龙已经跑得不见人影了。

2025年是李小龙85周年诞辰。世界范围内,他留下的精神遗产依旧散发着强大的影响力。在纪录片《李小龙如何改变了世界》(How Bruce Lee Changed the World)中,多位电影导演、演员、舞蹈家、拳击手、健美运动员甚至说唱歌手提及李小龙对自身的影响。有人因李小龙将东方思想带入美国而将他誉为先知,“像水一样”的哲学激发了跑酷运动的兴盛,他打破传统门派束缚、强调实战的格斗理念则让终极格斗冠军赛(UFC)主席达纳·怀特称李小龙为“混合武术(MMA)之父”。

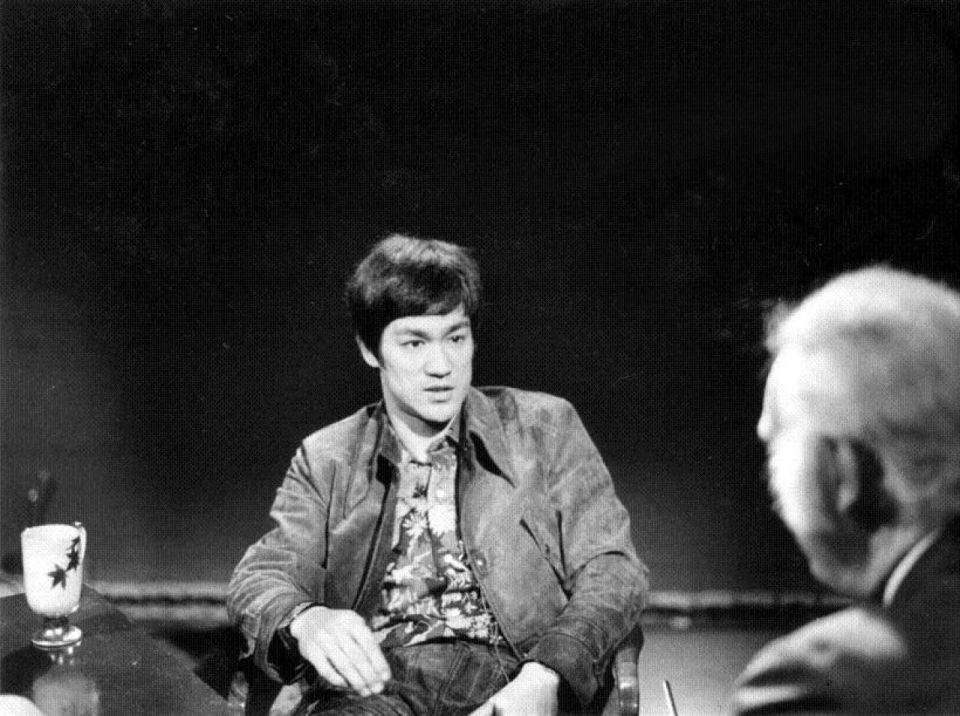

“对我而言,武术最终意味着真诚地表达自己。这是非常困难的事情——你必须训练自己形成一种条件反射。当你想移动时,你就能移动,并且没有一丝犹豫。没什么比这个重要。”1971年,李小龙接受皮埃尔·伯顿采访时说道。这个目前最完整的李小龙的访谈视频时长不到半小时,却成为后人理解李小龙的关键,被不断地修复色彩、完善画质与字幕,在视频网站YouTube的播放量近200万。

李小龙在Pierre Berton Show节目中接受采访。受访者供图

在西雅图李小龙的墓碑前,有一本石刻的书,呈打开状,左侧用中文刻着“以无法为有法,以无限为有限”以及李小龙设计的截拳道标识,右侧则刻着一句英文:YOUR INSPIRATION CONTINUES TO GUIDE US TOWARD OUR PERSONAL LIBERATION(你的灵感精神将一如既往地指引我们走向个人的解放)。

“我成年之后的一切,都跟李小龙有关。”史旭光接受南方周末采访时说。史旭光是中国国际李小龙截拳道总会北京市推广会会长、截拳道·印心会创办人,致力于李小龙文化研究与截拳道教学推广工作。他回忆,自己和李小龙、截拳道结缘是在小学时,他坐在农村的小房间里看《龙争虎斗》的录像带。画面很模糊,“那时候就觉得李小龙那么了不起,那个魅力是无穷的。”后来,史旭光拜李小龙的弟子李恺为师。史旭光一度想要放弃教拳时,李恺对他说,“旭光,你会为李小龙作出贡献。”

马修·波利所著、史旭光翻译的李小龙传记《李小龙:神话和真实》英文版于2018年出版,中文版于2021年出版,2023年新版又做了近90处修正。第一次读英文版时,史旭光被其中细致的梳理所打动,“后面有一百多页的备注,详细地列明每句话的出处。在我视野范围内,这么多年没有一本关于李小龙的这样写法的书出来。大家太把李小龙当成一个流行人物,很轻易地说一些他的故事。但是这些故事怎么来的,不去考证推敲。”

在史旭光看来,翻译和武术有着共通之处,“武术是求真的艺术,有可能一个细节注意不到,这个动作就做错了,甚至你就会受伤了。这个放在文字工作上是一样的,如果你翻译的时候一个词用错了,可能整段话的意思就曲解掉了。”

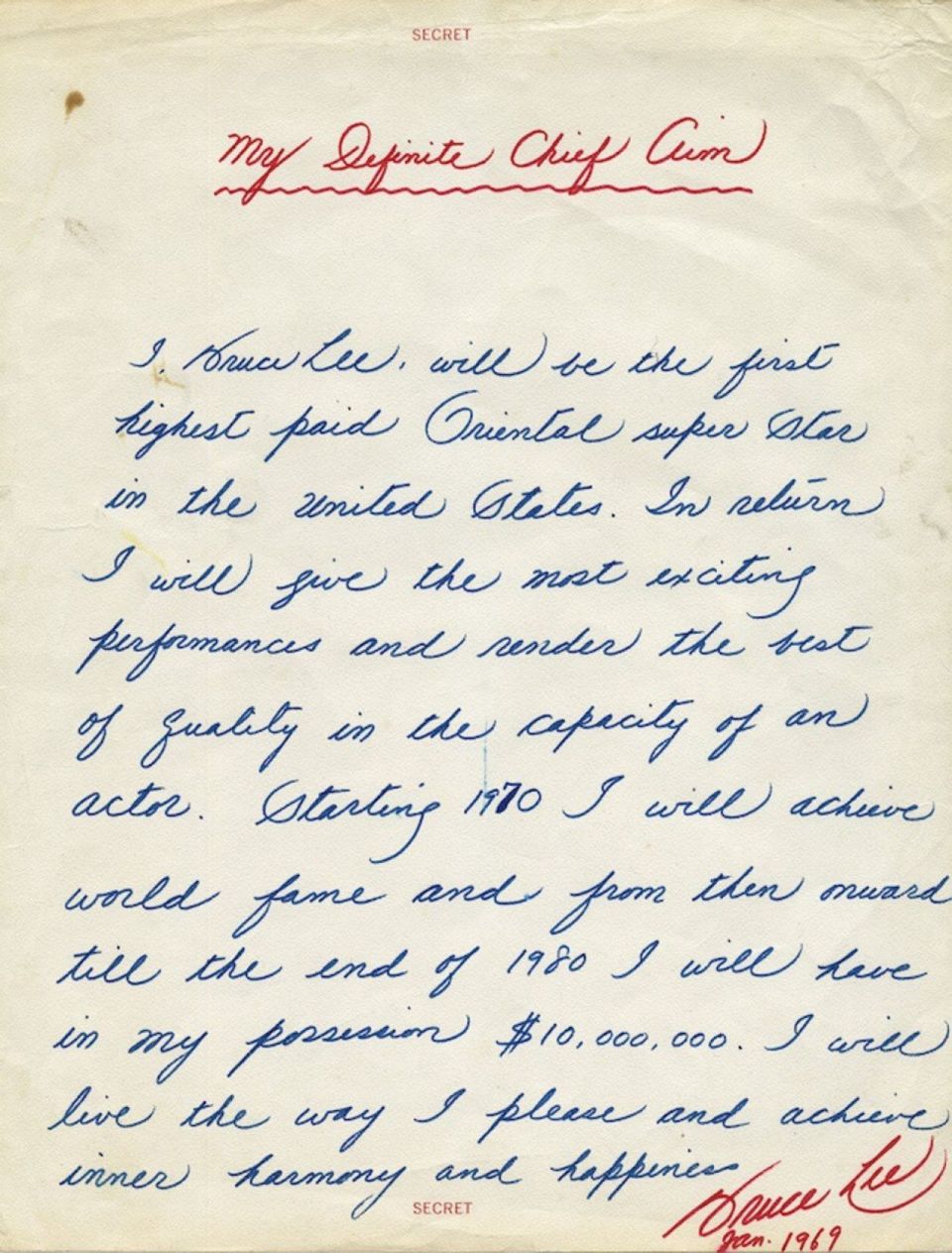

李小龙1969年1月的手稿《我的明确目标》。受访者供图

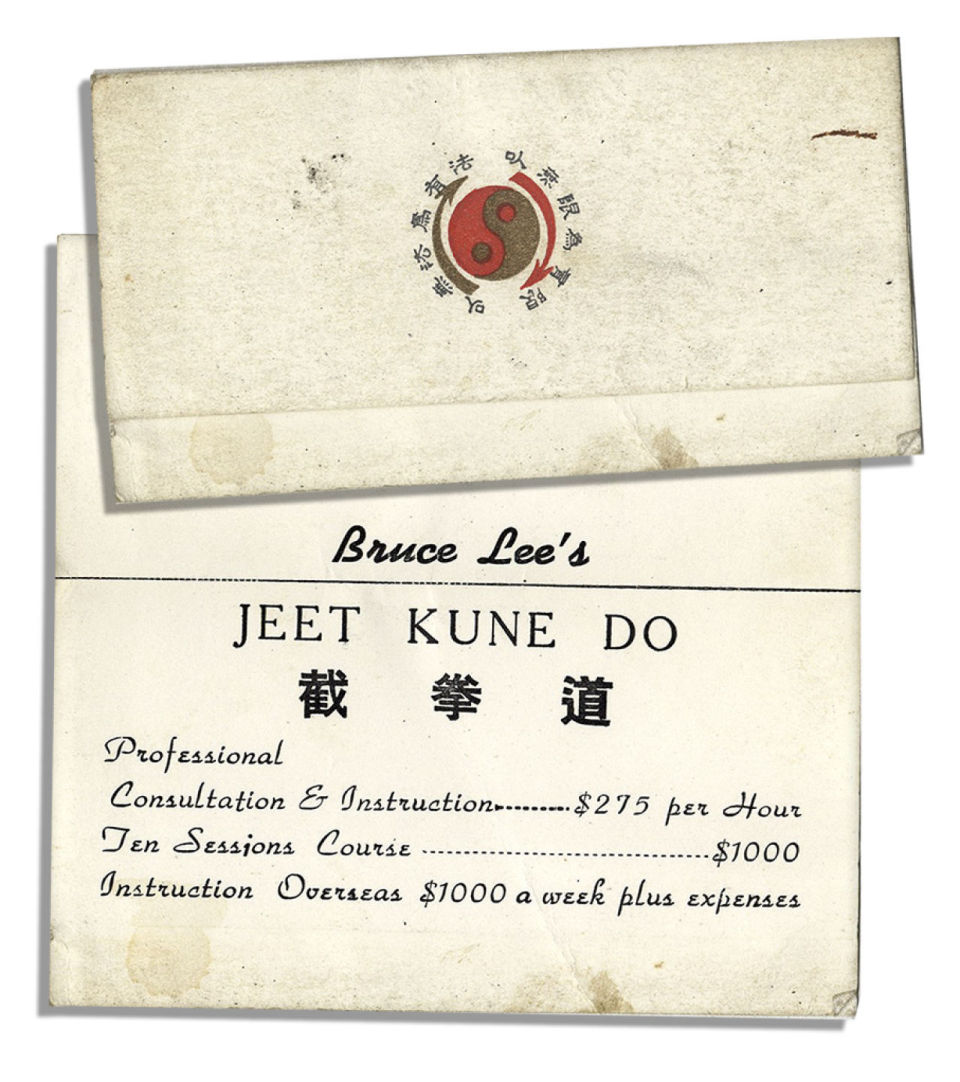

“李教练”截拳道课程的收费目录。受访者供图

在李小龙接触这些人之前,有一个非常关键的人物,叫杰·赛布林。他是把男人美发做成事业的,客户都是好莱坞名流。他看过李小龙的演武之后,就把李小龙推荐给了好莱坞的这些人士。这才有了我们后来看到的1965年2月李小龙在面试,穿着西服,说自己对武术、影视的理解。

李小龙可能从空手道或者丹·伊鲁山度接触到双截棍,但是他慢慢摸索出自己的风格。我相信他不会把双截棍当成他自己武术体系的一部分,而更多地是用作影视上表达的道具。所以你会看到从《唐山大兄》到《精武门》《猛龙过江》《死亡游戏》,他不断地在丰富自己的武术表演,双截棍、短棍、长棍、剑……他尝试着给观众更多的武术场景和刺激,很有想法的一个人。

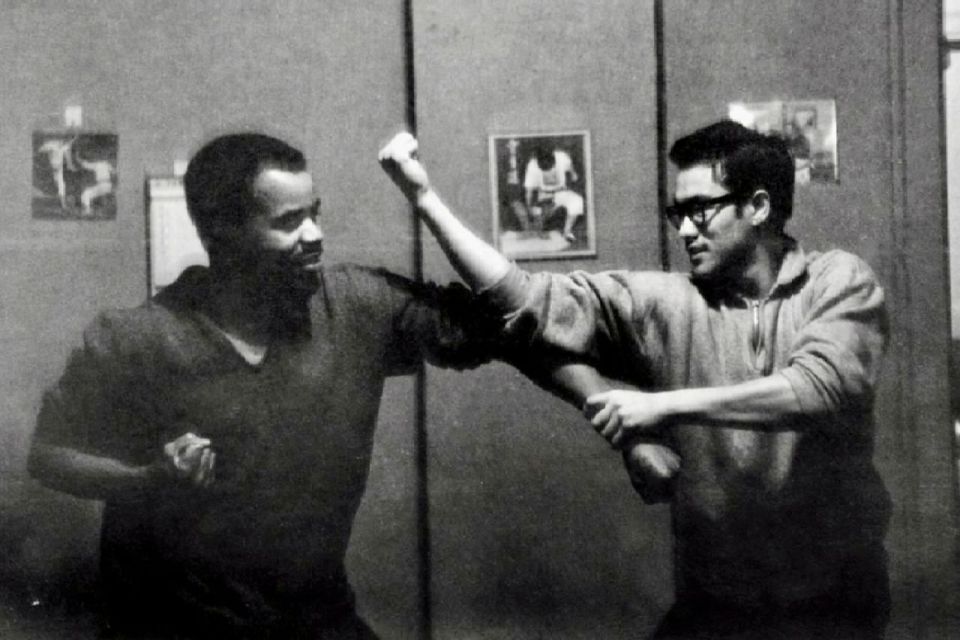

李小龙与其在美国收的第一个弟子杰西·格洛弗。受访者供图

如果去看李小龙读书期间的几张合影,他坐在一堆人里面,戴着一个眼镜,斯斯文文的。他在1959年到1967年这段时间,拿着一本书,还有点学者范儿,喜欢哲学、诗歌、戏剧。但是他又看武术,看搏斗。

.jpg)

李小龙在看书。受访者供图

在《青蜂侠》的一次发布会上,他直接不单单只是讲英文,还来了一两句粤语,“谢谢大家”。他的中国人本位的意识还是挺强的。

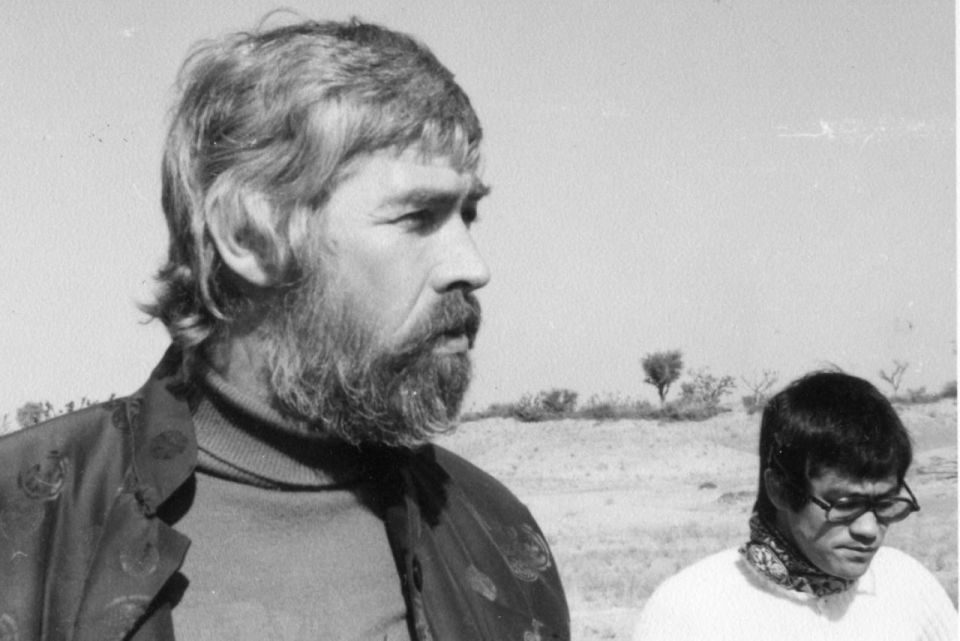

李小龙与詹姆斯·柯本在印度考察。受访者供图

等到李小龙在香港成功之后,这帮人觉得(《无音笛》)这个项目是不是可以再推动,又过去找李小龙,李小龙就已然是另外一个态度了。我相信李小龙在《死亡游戏》或者《龙争虎斗》的某些情景或者对话,是直接把《无音笛》的一些部分挪进来,导致后来他对《无音笛》没太大的兴趣了。其实特别好看的戏是《死亡游戏》,他的武术理念都在里面有表现。

李小龙西雅图葬礼。受访者供图

我看到一个素材,就是李小龙自己在家里排练那些动作,后来放在《龙争虎斗》里面。比如他反复彩排、磨练转身踢,那个人怎么配合倒下,我怎么踢空,再补救。他知道哪些适合于影视化的表达,大家需要看什么。厚积薄发。

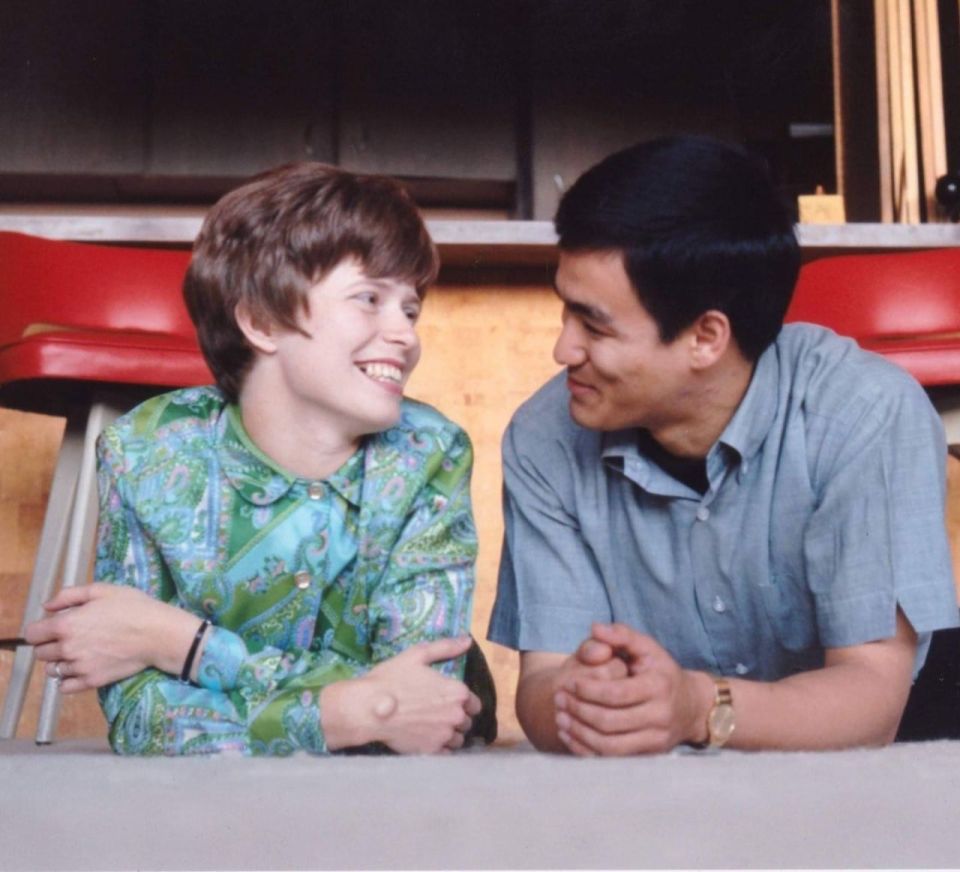

李小龙和妻子琳达。受访者供图

他在《猛龙过江》里面指向月亮的手指那一段话,非常禅宗。据说这一段在国外放映的时候被剪掉了,因为老外看不懂。

其实李小龙的死也是指向月亮的手指。因为李小龙的死,大家开始对李小龙感兴趣,开始关注真实的李小龙,就相当于“月亮”。死的这件事可能变成一个“手指”,变成一个指向。所以我其实挺赞同李小龙有一句话,说“永生”其实是要过值得被铭记的一生。李小龙显然已经做到了。我接触李小龙时他就已经是纸张上的人物,银幕上的人物,我主动找各种他的信息,看他的图片,看他的访谈,所以我一直没觉得他死,一直是鲜活的状态。而且随着现在越来越多的资料被修复,他越来越清晰了,主张也越来越明朗。

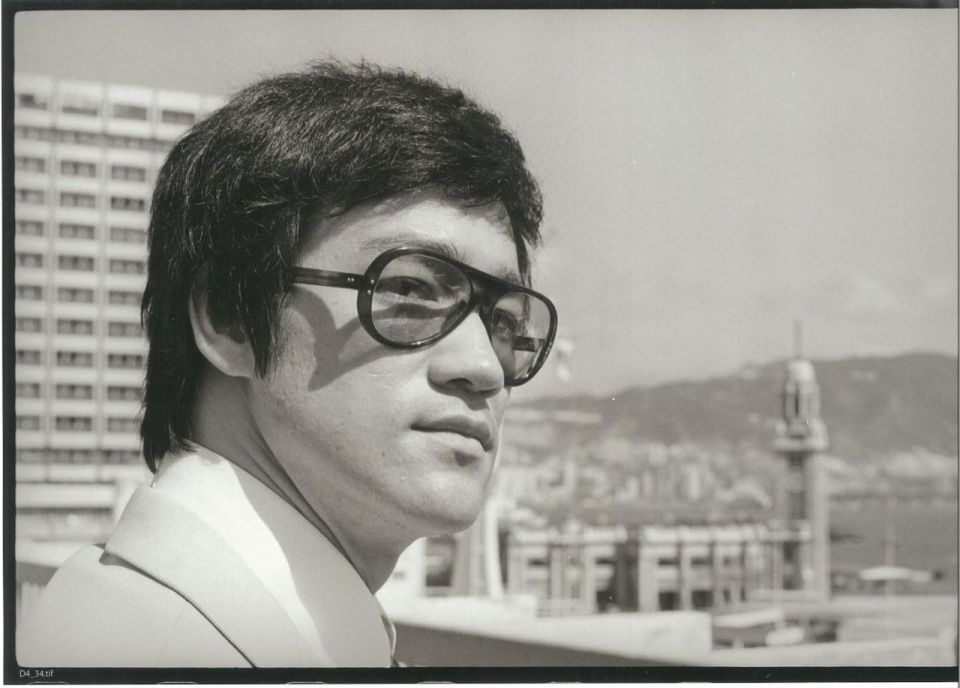

李小龙在1970年代。受访者供图