进入羲和实验室前需要先穿个鞋套。这个位于广州市黄埔区的实验室,占地超两千平米,投资超亿元,是全国唯一一家少儿功效护肤专研实验室,也是品牌海龟爸爸于2023年正式投入使用的自研实验室。

整个实验室窗明几净,进门后可以看到展览台上摆放着海龟爸爸爆款产品“小雪山”样式。信息墙展示了海龟爸爸自2019年成立以来的科研之路和各色产品。在核心实验区,身着全白实验服的科研人员穿梭于众多仪器之间,专注地操作试管。还有多个“神秘”空间暂未开放,只能透过玻璃窗看到其中陈设的高精密仪器。

从这里,海龟爸爸品牌创始人许余江胜,在中国儿童防晒领域还未成规模的2019年,离开华为,带着一群有海外背景的“奶爸”开始创业。他抱着对户外经济终将爆发的信心,看准儿童防晒作为亲子游典型场景的需求潜力。

近几年,儿童防晒类护肤品市场高速增长,成为行业新蓝海。据欧睿国际统计,2014-2020年,中国儿童护肤产品市场规模从136.4亿元扩张至291.91亿元,呈持续扩张趋势。随着家长对孩子防晒意识的提升和户外场景的增多,儿童防晒已经不再是小众需求,而逐渐成为刚需,各路品牌纷纷涌入。许余江胜告诉南方周末,2019年国内专注做儿童防晒的品牌还不超过5个。

在原竞争格局中,像安热沙等国际大牌占据头部优势,国产品牌夹缝求生。近些年海龟爸爸、薇诺娜宝贝、红色小象等后起之秀出现,迅速抢夺市场。其中,海龟爸爸态势最迅猛,创业第四年年营收就达10亿元,2023年成为该品类亚洲销量第一,也是唯一获得LV旗下基金投资的国货少儿护肤品牌。

海龟爸爸是如何伴随儿童防晒需求实现成长的呢?

南方周末:当初为何会选择儿童防晒品类开始创业?

许余江胜:主要有三个原因。首先,儿童防晒是儿童护肤领域中的“制高点”。它是儿童护肤品众多产品中唯一需要特殊化妆品注册证的品类,具备较高的准入门槛,这对初创企业反而是个机会。市场当时还很小,品牌集中度低,竞争环境相对温和,这为我们提供了宝贵的“窗口期”和成长空间。

其次,这个高门槛能够倒逼我们团队的能力成长。儿童防晒的研发、配方安全性和产品功效要求远高于常规品类。选择做“难的事”,让我们从一开始就在研发、品牌和团队协作方面打下了坚实的基础。

从消费者的角度,如果我们能把儿童防晒这种专业、难做的产品做得足够好,消费者会更信任我们,也更容易接受我们未来的其他产品。这种信任积累为我们后续的品类扩展打下了基础。

南方周末:选择一个高门槛赛道的信心来自哪里?

许余江胜:信心来自我们对行业竞争格局的判断。在2019年我们刚进入这个赛道时,儿童防晒在国内的市场规模才几个亿,是一个非常小众的细分领域,且市面上大多数防晒品牌来自国外。正因为体量小,大部分品牌压根不会把资源和精力放在这个品类上,基本都是零投入。

在那个阶段,几乎所有人都是从零起步的,没有巨头垄断,也不存在明显的资源壁垒,大家站在的是一条相对平等的起跑线。在这样的背景下,哪怕这个品类的门槛高,只要我们敢于在早期就投入,就有机会抢占先发优势。

此外,当时正值新消费的红利期,在资本市场,我们有更多机会拿到资源、资金。而这种先发投入所带来的研发创新、市场地位等层面的领先,一旦形成,就很难被后来者轻易追赶。

团队也给我很大的信心。虽然我们是初创公司,但在当时吸引到了一批在研发端非常有经验的研发人员。

南方周末:作为儿童防晒行业新手,海龟爸爸如何保持自身优势?

许余江胜:在2021年推出第一款纯物理防晒产品前,我们用了两三年进行研发并取得特殊化妆品注册证。中间公司一度资金断裂、几乎倒闭。好在这款产品一上市便成为爆款,迅速突破亿元销售,我们也因此获得融资支持。

随着更多品牌涌入,2022年起,我们针对相关产品进行升级;2024年,我们推出防透皮“隐形”防晒霜,解决了假白问题,2025年又推出儿童高倍防晒,提升了技术标准和安全要求。

持续创新是我们的核心战略,这也是我在华为时培养的习惯:储备一代、推广一代、销售一代。通过不断创新,我们保持了市场的领先地位。

南方周末:这个行业存在的主要问题是什么?

许余江胜:过去的儿童护肤行业并未真正进入“科学”和“功效”阶段,很多产品更像是并未经过系统研发的“用品”。我认为,真正的护肤产品应基于儿童皮肤科学研究。海龟爸爸致力于在科学化与功效化方向上实现产品差异化。从研发到营销,我们建立了类似华为手机业务线的“端到端”产品链条,通过全流程闭环,不断迭代,确保产品的高成功率。

南方周末:研发团队主要有什么科研成果产出?

许余江胜:我们的代表性成果之一是物理防晒产品“小雪山”,它大大降低了物理防晒常见的“假白”问题,即上脸后发白、泛灰、妆感重,极大改善了孩子的肤感体验。另一款主打高倍防晒的产品“小光盾”解决了常规儿童防晒霜在防晒力持久性和紫外线波段覆盖不足的问题。

我们还研发了“防透皮技术”,确保防晒产品停留在皮肤表面,不穿透真皮层进入血液循环,保障儿童的使用安全。此外,还有一些尚未商业化的技术,例如让物理防晒做到像化学防晒一样透明轻薄,同时保留物理防晒的安全性,预计可能会在明年或后年推出。

南方周末:目前对公司贡献最大的产品是什么?

许余江胜:防晒类产品是我们公司的主要收入来源,尤其是“小光盾”和“小雪山”这两款爆款产品,贡献了约六成的销售额。青少年抗油痘系列占比约三成,帮助我们保持全年稳定的营收。抗敏感系列目前占比较低,主要针对低龄儿童的敏感肌肤问题,尚未成为重点推广的战略方向。

目前,我们聚焦于0到15岁人群的功效型护肤,主要围绕紫外线损伤、油痘和过敏问题推出抗光损、抗油痘和抗敏感三大系列,基本覆盖了这个年龄段最核心的护肤需求。未来,我们将进一步延伸青少年抗痘和抗敏感两个系列,这两个赛道空间广阔,足以支撑我们在三到五年内冲刺50亿的规模。

南方周末:怎么会想到建设自研实验室?

许余江胜:尽管我们之前在研发上有一定投入,但和资生堂、欧莱雅这样的国际巨头相比仍有差距。他们在基础研究上的投入非常大,已经有几十年积淀了。基础研究周期长、失败率高、数据要求严格。就像手机芯片领域,基础研究始终是最难的环节,但技术壁垒越高,企业的生命力也越强。

从2022年下半年开始,我们才真正意识到基础研究的重要性并开始布局。来自市场激烈竞争的危机感促使我认识到,若没有别人难以复制的技术壁垒,企业很容易陷入同质化和价格战。因此,我们决定以基础研究作为突破口。

我们自建的羲和实验室是国内第一个、也是唯一一个专注于未成年人化妆品的实验室,它帮助我们专注光损伤研究,并深耕基础研究。尽管我们在基础研究上仍处于“摸着石头过河”的阶段,距离成熟还有很长的路要走,但我们愿意逐步投入和沉淀。

海龟爸爸不仅拥有一个自研实验室,一个清华团队,还有四个外部合作的科研机构。与清华团队的深度合作立足于对化妆品的基础研究,相当于化妆品行业中的“芯片”部分。研究团队与公司成员组成项目组,通过产学研合作,共同推动未成年人皮肤健康课题的解决。

南方周末:这些年,您还会听到“儿童防晒是智商税”这样的质疑声吗?

许余江胜:这个观点在2020年、2021年确实经常听到。当时很多消费者知道成人防晒,根本没听说过儿童也需要专属防晒产品。很多家长会说:“我们小时候也没用防晒,不也长得好好的吗?”但这两年,这样的声音已经几乎听不到了。

这背后是行业规范和大众认知的变化。

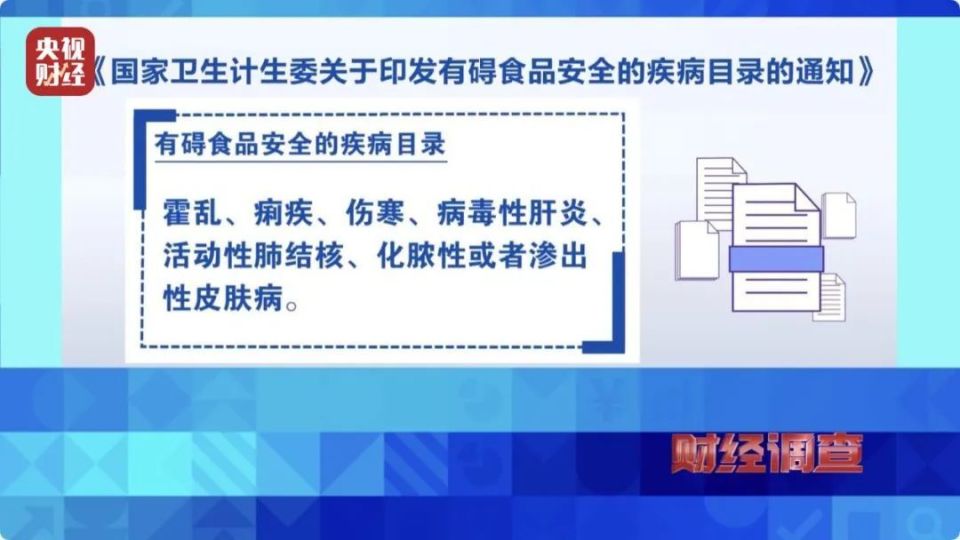

2022年《儿童化妆品监督管理规定》施行,规定儿童化妆品包装上必须有“小金盾”标志,代表这是适用于儿童的化妆品。儿童防晒属于特殊化妆品,需要取得国家的特殊备案。儿童化妆品标准跟成人完全不同,不管是成分、配方、安全系数,要求都更高。

有了这个标准之后,消费者开始意识到:原来儿童护肤真的不是“缩小版的成人用品”,它有自己明确的安全规范和技术门槛。从政策方面提醒大众,儿童是需要用儿童防晒的。

此外,现在消费者获取信息的途径更多了。他们能看到很多专业医生、儿科皮肤科专家都公开建议,儿童在夏季或强烈日晒时要使用防晒产品。

南方周末:在用户市场教育方面是否有挑战?

许余江胜:还是会有挑战,挑战主要来自于防晒品类的认知还不够充分。如今质疑儿童防晒合理性的声音少了,但其实绝大部分人并没有意识到儿童防晒的必要性。消费者的习惯还没有真正建立,品类的需求没有被充分激发。

这个市场教育最难的是,很多时候教育不能只靠“说理”。

某个品类的发展不能只靠企业去教育市场,还要依赖于外部环境的推动,比如经济环境好转,或者身边人的普及。所以市场教育还需要时间,需要实际场景中的触发,需要消费者在生活中真正“意识到”才行。

南方周末:这个品牌名字是怎么起的?

许余江胜:“海龟”代表创业团队的国际背景与全球视野,“爸爸”则让我们意外成为了婴童行业中少见的“男性”声音。从团队组建开始,我就非常看重综合素质和资源互补,强调专业匹配。除了我是来自手机行业的门外汉,其他核心成员多是化妆品领域的“老兵”。我们拥有共同的信念与目标——坚持长期主义,而非追逐快钱。

南方周末:从科技跨界到护肤,您如何快速构建行业认知?

许余江胜:我过去在华为所学习的一些底层逻辑和方法论,在进入护肤行业后仍然非常适用,也对我影响很大。

首先,是选品类的逻辑。华为一直强调要选“有门槛”的赛道,只有这样才能通过早期投入建立起壁垒。儿童防晒虽然小众,但技术和研发门槛高,不容易被快速复制,是一个可以做深做透的方向。

其次,是研发投入的理念。我们团队有很强的理工背景,风格务实,坚持不靠“品牌溢价”起家。先保证产品品质,再谈市场扩张,这个逻辑也来自华为。

虽然是跨界,一开始不那么精通化妆品行业,但只要用对方法,找对人,把原有的底层逻辑迁移过来,并结合新的市场和专业团队,就能把这件事做成。很多宝妈都觉得我们的产品很有“理工男”气质,从设计理念到成分功效都很讲究、很严谨,这其实正是我们团队的风格延续。

南方周末:您创业到现在,做过最艰难的决定是什么?

许余江胜:这是这次采访中唯一一个我需要停下来认真想一想的问题。

我的第一想法是,2020年公司资金链断掉时要不要继续坚持的决定。但想过之后觉得,真正困扰我其实是如今公司战略方向的选择:是否继续重押“儿童防晒”赛道?还是将更多资源投入第二增长曲线,特别是国际市场的布局?

这是一个典型的选择难题。如果我继续all in儿童防晒,可能会限制企业规模和团队势能;但如果分心做其他,儿童防晒市场恰好爆发,那我就可能“捡了芝麻丢了西瓜”。这一年多,我反复权衡分析,算是创业中思考最久、最深的一个问题。

现在我们已经做出决策,并正在验证过程中。说实话,不能完全确定是正确的,但这是我们深思熟虑后的选择,也愿意用时间和执行力去证明。

南方周末:是什么原因影响到您最后做这个决定?

许余江胜:首先,我们整个高管团队对中国的经济未来有信心。我们认为整体的大环境还是乐观的。从今年的情况来看,也印证了我们的预判。

我们作为企业更关注的是如何解决社会问题,而不是单纯追求业绩和规模,尤其是如何让儿童防晒产品更加健康、安全、专业。目前,行业在这方面的研究还远远不够,我们自己也感到还有很多提升的空间。

既然这些问题尚未得到彻底解决,我们就有责任继续深入研究。即使市场短期内不大,问题依然存在,我们也应该致力于把这些问题解决掉。这是作为企业和品牌应承担的使命。

因此,从使命感出发,我们愿意在这个领域继续深耕,把它做透,而不仅仅是为了追求短期业绩和扩张。

南方周末:在不同发展阶段,海龟爸爸如何进行资源分配?

许余江胜:自2019年以来,企业发展经历不同阶段,我们团队搭建的重点也有所不同,所投入的资源也不一样。

在初创生存阶段,当时主要以营销团队驱动为主,销售部门占比高,产研团队占比只有大概6%-8%。因为生存阶段最核心的是经营,短期效益最快的就是销售。

销售跟上之后,公司进入到持续增长甚至长期经营阶段,就要考虑怎么保持创新的领先性。海龟爸爸以研发为重点的布局从2023年正式开始。我们意识到,企业要持续增长,就必须有一些竞争对手不容易跟上的产品,所以我们开始做未来三年的产品规划和技术储备。产研团队的编制也从原来的占比6%-8%提升到了14%-16%。

2025年开始,我们进入品牌驱动阶段,加重了品牌团队的资源投入、预算和编制,当你的产品研发跟上之后,品牌力的建设也必须同步提升,这是化妆品或消费品企业都会经历的路径。此外,我们也把组织建设作为今年非常关键的一个战略方向。